Clara Caldeira, moderadora da sessão de Poesia das Zonas de Contacto, é investigadora do Centro de Estudo de Comunicação e Cultura da Universidade Católica e apresentou na Summer School of Culture/Lisbon Consortium, subordinado ao tema da Cidadania Cultural, um ensaio sobre a representação do genocídio do Ruanda na obra de Alfredo Jaar e Pieter Hugo.

«O genocídio do Ruanda: 'o direito de olhar'»

Introdução

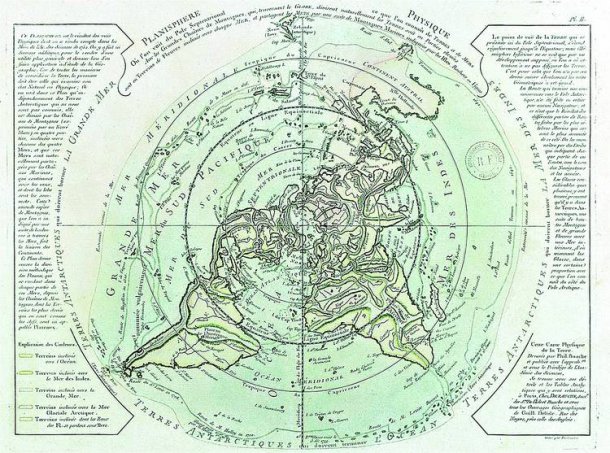

Num mundo globalizado pela comunicação, historicamente em plena era pós-colonial, no sentido estrito da temporalidade, após a independência dos países outrora colonizados, pretendemos neste trabalho analisar duas visões artísticas sobre o genocídio do Ruanda, ocorrido entre o início de Abril e meados de Julho de 1994 (cerca de 100 dias), que resultou em milhares de mortos, estimados entre 800 mil e um milhão. Queremos averiguar de que forma estas expressões artísticas constituem produção de conhecimento sobre o acontecimento, na complexa rede geopolítica do nosso tempo, contribuindo decisivamente para uma maior cidadania cultural.

Teremos em conta dois criadores, de geografias a sul do Equador, uma vez que nos interessa manter presente as novas identidades contemporâneas e a sua produção de discurso crítico através da criação, no contexto pós-colonial. São eles:

O artista multimédia Alfredo Jaar (Chile, 1956), com obra extensa sobre o etnocentrismo da perspectiva ocidental sobre o mundo, e o trabalho Untitled, de 1994, em que compara a cronologia do genocídio no Ruanda, descrita em texto, com as capas da Newsweek, no mesmo período de 17 semanas, colocando em evidência a invisibilidade da tragédia nesta relevante publicação norte-americana.

O fotógrafo Pieter Hugo (África do Sul, 1976), com dois trabalhos: Rwanda 2004: Vestiges of a Genocide, de 2004, em que, passada uma década, fotografa ossos, roupa, sepulturas; e Portraits of Reconciliation (2014), trabalho onde reúne pares de perpetrador/vítima, lado a lado, vinte anos depois.

Pretende-se, neste ensaio, responder às questões enunciadas:

Do ponto de vista do contexto pós-colonial:

Para o que chamam a atenção estas obras, enquanto discursos de criadores do sul? De que forma as obras constituem um discurso relevante na relação pós-colonial norte-sul, outrora, impérios e colónias? Como é que estes artistas reclamam “the right to look”?

Do ponto de vista da cidadania cultural:

Que contributo dão estas obras para uma ideia de mundo global (pós-colonial, pós-imperial) não estritamente em termos comunicacionais ou económicos, mas de cidadania cultural? Em que medida o facto de estes criadores serem do sul, mas com um alcance mundial, contribui para novos equilíbrios em termos de visibilidade de acontecimentos que levantam questões a nível humanitário?

Breve contextualização do genocídio do Ruanda

O Ruanda é um país africano sem costa marítima que faz actualmente fronteira com o Uganda, o Burundi, a República Democrática do Congo e a Tânzania. Ao contrário dos territórios vizinhos, não teve o seu destino decidido na Conferência de Berlim (1884-1885) que estabeleceu a partilha de África entre as potências europeias, mas sim numa conferência realizada em Bruxelas em 1890, onde foi entregue, juntamente com o Burundi, ao Império Alemão, em troca do Uganda. Depois da I Guerra Mundial e na sequência das sanções impostas pela Sociedade das Nações, o Ruanda é entregue à Bélgica que, mesmo após a II Guerra Mundial, tendo o estatuto de protectorado das Nações Unidas, permanece sob administração belga.

Anteriormente um reino monoteísta, a religião cristã é ali, como noutros lugares, um dos elementos fundamentais do processo de colonização, num regime que privilegiou a minoria tutsi, permitindo-lhes educação e acesso a cargos públicos, o que provoca um ressentimento crescente na maioria hútu, embora as etnias partilhem religião, língua e costumes.

Em clima de lutas independentistas, em 1959 dá-se um motim de expressão hutu e é publicado um manifesto de defesa daquela etnia. Grupos tutsis aproximam-se de outros movimentos independentistas de matriz comunista, o que afasta o governo belga, que passa a dar mais apoio à maioria hutu no processo de independência, que se efectiva em 1962. Os hutus ganham o poder, a tensão cresce, ocorrem tumultos que causam um número indeterminado de mortos, que se estima em milhares, e dá-se uma significativa migração de tutsis para o Uganda, genericamente associados aos comunistas, por oposição ao governo hutu, ligado à Igreja Católica e à influência democrata-cristã europeia.

Em 1973, Juvénal Habyarimana, hutu, então Ministro da Defesa, destitui o seu primo Grégoire Kayibanda e aprova uma nova constituição que aboliu todas as actividades políticas de oposição, com nível elevado de hostilidade contra os tutsis e um acentuado pendor católico, sendo obrigatório ter o baptismo para obter escolaridade mínima. Nos anos 80, um grupo de guerrilha tutsi liderado por Paul Kagame forma, no Uganda, a Frente Patriótica Ruandesa (FPR) com o objectivo de derrubar o presidente e regressar ao poder. O clima de tensão é crescente no Ruanda, com os tutsis a serem acusados por membros do governo de todos os problemas nacionais, e com uma forte retórica anti-comunista. Nos anos 90, o Ruanda atravessa uma crise económica e a FPR entra no país, despoletando o conflito em várias zonas. Em 1993, os Acordos de Arusha, na Tanzânia estabelecem um acordo entre as partes. Neste período, tenso e instável, instala-se no país uma missão de paz das Nações Unidas, para acompanhar o desenrolar dos acontecimentos.

A 6 de Abril um avião que transportava o presidente é atingido por um míssil, causando a sua morte e a do seu homólogo do Burundi, não estando esclarecida até hoje a autoria do atentado. A guarda presidencial dá início de imediato a uma campanha de retaliação e começam as matanças nas ruas de Kigali, sobretudo protagonizadas pela milícia Interahawe, que chegou a ter 30 mil elementos. Armas de fogo e artesanais foram distribuídas avulso à população, uma rádio de propaganda começa a emitir ordens de extermínio dos tutsis, considerando-os “o diabo” a eliminar da face da Terra. A primeira-ministra, hutu moderada, e dez capacetes azuis belgas são assassinados nos primeiros dias do genocídio. Ao final de uma semana, contam-se já 25 mil mortos. Mais de um milhão de refugiados estabelecem-se na Tânzania. A Bélgica retira quase de imediato o seu contingente do terreno. A 21 de Abril, uma resolução das Nações Unidas reduz o efectivo de capacetes azuis de 2500 para cerca de 300 homens. Durante os cem dias em que decorre a tragédia, sucedem-se negociações na ONU, em que a Nigéria intervém a favor do reforço do contingente e os Estados Unidos alegam o rescaldo da Somália para defender a não intervenção, apoiados de uma forma geral pelos países europeus. Várias forças militares colocadas em países próximos responsabilizam-se exclusivamente pela evacuação de brancos do país, de embaixadas e serviços. A missão de paz, comandada por Roméo Delaire, recebe instruções para abandonar o território mas, com o apoio da secção ganesa, o comandante recusa e permanece até ao final do conflito.

Depois de avanços significativos no norte do país, em finais de Junho, a FPR toma a capital e as matanças prosseguem. Os números ascendem a mais de meio milhão de mortos e estima-se que um milhão de hutus tenham saído do país, para campos de refugiados na República Democrática do Congo. Nesta altura, França anuncia o envio de reforços para a força de paz e é criada uma “zona de segurança” no sudoeste. Vários impasses negociais e administrativos retardam a chegada de mais capacetes azuis. Apenas a 21 de Julho se determina o reforço do contingente. Constitui-se um governo multiétnico de transição presidido por Pasteur Bizimungu e Paul Kagame como vice, que depõe o primeiro, sob acusações de instigação de mais conflitos étnicos. Em Novembro de 1994, uma resolução do Conselho das Nações Unidas criou o Tribunal Penal Internacional para o Ruanda que julgou e condenou alguns dos responsáveis hutus. Estima-se que entre 800 mil a um milhão de pessoas perderam a vida e os refugiados ultrapassam os 2 milhões, de ambas as etnias. A violação foi uma prática corrente durante o genocídio, estimando-se que 250 a 500 mil mulheres foram violadas, disparando o índice de infecção por HIV no país, de que resultaram também 75 mil órfãos e cerca de 5000 mil crianças nascidas dessas relações foram assassinadas.

Os acontecimentos do Ruanda e a desresponsabilização da comunidade internacional deram origem a vários trabalhos de investigação e a um pedido formal de desculpas do então Presidente Clinton. A jornalista inglesa Linda Melvern[1] publicou dois livros sobre os planos detalhados do poder hútu para exterminar os tutsis, o conhecimento e a cumplicidade ocidentais, referindo o envolvimento de alguns países em tráfico de armas comprados com fundos humanitários desviados. Recentemente, em 2014, a BBC emitiu um polémico documentário, “Rwanda’s Untold Story”[2], onde vários testemunhos dão conta de matanças de hutus por tutsis, da participação de Paul Kagame em actividades criminosas e em propaganda de guerra enganosa, propondo uma interpretação dos acontecimentos contrária àquela que coloca os hutus como os grandes responsáveis de um genocídio que ficará para a História como um recorde de mortos em relação ao curto tempo do conflito.

[1] A People Betrayed. The role of the west in Rwanda’s Genocide, Zed Books, 2000; Conspiracy to Murder: The Rwanda Genocide, Verso, 2004

[2] Disponível aqui: https://vimeo.com/107867605

A representação ocidental de África

A representação contemporânea ocidental sobre África é, de uma forma geral, negativa, e construída em torno de estereótipos e lugares-comuns sobre o continente, retratando-o como um lugar caótico, corrupto, assolado por conflitos “tribais”, onde a guerra, a miséria e a fome são os elementos chave dessa caracterização, com forte implementação no imaginário colectivo.

Na obra que dedica à questão das imagens do sofrimento, Regarding the Pain of Others, Susan Sontag (2004) situa historicamente a representação fotográfica de África no mundo ocidental desta forma:

"The more remote or exotic the place, the more likely we are to have full frontal views of the dead and dying. Thus postcolonial Africa exists in the consciousness of the general public in the rich world – besides through its sexy music – mainly as a succession of unforgettable photographs of larged eyed-victims, starting with figures in the famine lands of Biafra in the late 1960’s to the survivors of the genocide of nearly a million Rwandan tutsis in 1994 and, a few years later, the children and adults whose limbs were hacked off during the program of mass terror conducted by the RUF, the rebel forces in Sierra Leone (More recently, the photographs are of whole families of indigent villagers dying of AIDS). These sights carry a double message. They show a suffering that is outrageous, unjust, and should be repaired. They confirm that this is the sort of thing which happens in that place. The ubiquity of those photographs, and those horrors, cannot help but nourish belief in the inevitability of tragedy in the benighted or backward – that is, poor – parts of the world"(Sontag, 2004: 63-64).

Outra questão levantada por Sontag, sobre o discurso noticioso ocidental, cada vez mais dominado por imagens, é a noção de ‘mundo’, anunciado nos teasers e nos slogans dos espaços informativos televisivos ou dos jornais e revistas, em corolários que se propõem ‘dar o mundo em 20 minutos’ ou ‘pôr o mundo nas suas mãos’, “a very small place, both geographically and thematically, and what is thought to worth knowing about i tis expected to be transmitted terselly and emphatically” (idem: 17). Um mundo onde, nos media ocidentais, predominam as preocupações do norte do globo ou as suas perspectivas sobre os problemas em outras locais da Terra, nomeadamente África, comummente caracterizada como anteriormente descrito.

Um quadro de exclusão e negatividade que configura “an absolute otherness” (Mbembe, 2001: 2), nas palavras de Achille Mbembe, filósofo e politicólogo camaronense que tem obra publicada sobre as questões da negritude, os processos de colonização e descolonização e a História africana, numa perspectiva epistemológica que considere os contributos, as vozes e a diversidade africanas.

Mmembe esclarece os elementos constituintes dessa alteridade, que torna os africanos “human beings we perceive as foreign to us” (ibidem), considerando-os fundamentais para a auto-definição do Ocidente, por contraponto. “In several aspects, Africa still constitutes one of the metaphors through which the West represents the origin of its norms, develops a self-image, and integrates this image into the set of signifiers asserting what is supposed to be its identity” (ibidem).

Um dos aspectos dessa caracterização é a aproximação dos africanos à imagem de bestialidade/animalidade, conceito desenvolvido pela retórica colonial, numa empresa que se investiu também, simbólica e materialmente, de uma “missão civilizadora”. A esta ideia está associada a de brutalidade, liberdade sexual e morte, algo que não é possível sujeitar a uma ordem racional ocidental ou equacionar segundo o conceito de intimidade, portanto, incompreensível e inacessível (Mmembe, 2001: 2,3). Um dos eixos primordiais de representação da irracionalidade e da inacessibilidade do “africano” são as culturas ditas tradicionais, dominadas pela facticidade e arbitrariedade:

"By facticity is meant that, in Hegel’s words, “the thing is”; and it is merely because it is… and this simple imediacity constitutes the truth. In such case, there is nothing to justify; since things and institutions have always been there, there is no need to seek any other ground for them than the fact their being there. By arbitrariness is meant that, in contrast to the reason in the West, myth and fable are seen as what, in such societies, denote order and time. Since myth and fable are seen as expressing the very power of the originaire, nothing in these societies requires, as noted above, justification, and there is little place for other argument; it is enough to invoke the time of origins. Caught in a relation of pure immediacy, to the world an to themselves, such societies are incaple of uttering the universal” (Mbembe, 2001: 4)

Outra questão identificada por Mbembe no olhar ocidental sobre África é a ausência de individualidade, considerada uma invenção ocidental. Este argumento aplica-se à própria configuração geopolítica do continente, frequentemente ignorada e subsumida na palavra “África”, que assume uma unificação e homogeneidade distantes da realidade. A crítica sobre essa visão está patente, por exemplo, no blogue “Africa no Es um Pais”, do jornal espanhol El Pais, ou no site independente que transmite a mesma mensagem de forma irónica, designando-se Africa is a country. Em Portugal, o programa Próximo Futuro, da Fundação Calouste Gulbenkian, dedicado à investigação e criação não só, mas bastante, centradas em África, desempenha um papel relevante na desconstrução dos lugares-comuns sobre o continente.

Os argumentos de Mbembe não podem, pois, ser absolutizados, no sentido em que é possível, como se vê pelos exemplos referidos, encontrar focos, já com grande expressão, de pensamento e posicionamento no Ocidente que se distanciam das linhas narrativas e conceptuais dominantes sobre África que, no entanto, ainda subsistem no imaginário comum, nas perspectivas artísticas e curatoriais e em grande parte dos media.

No que diz respeito à representação da guerra e do sofrimento humano, considerar as ideias enunciadas por Mbembe é pertinente, por frequentemente nos chegarem explicações assentes no tribalismo, no caos, na confusão de nacionalidades, culturas e identidades, e na ausência de narrativas históricas ou outras dos próprios intervenientes. Acresce dizer que raramente estas perspectivas, ainda dominantes, são investidas de um pensamento auto-crítico que integre, numa lógica cidadã mais global e transtemporal, o peso da própria herança e intervenção do Ocidente em África nos conflitos contemporâneos, tanto ao nível do lastro da colonização, por exemplo, pela manipulação, desenraizamento e deslocação de populações locais, como na actualidade, por acções político-militares, de paz ou bélicas.

Afirma Sontag:

"Generally, the grievously injured bodies shown in published photographs are from Asia or Africa. This journalistic custom inherits the centuries old practice of exhibiting exotic – that is – colonized human beings: Africans and denizens of remote Asian countries were displayed like zoo animals in ethnological exhibitions mounted in London, Paris and other European capitals from the sixteenth until the early twentieth century. (…) The exhibition in photographs of cruelties inflicted on those with darker complexions continues this offering, oblivious to the considerations that deter such displays of our own victims of violence; for the other, even when not an enemy, is regarded only as someone to be seen, not someone who (like us) also sees" (Sontag, 2004: 65).

“The right to look”

Nicholas Mirzoeff, no artigo seminal “The right to look”, coloca em contraponto o direito de olhar e a visualidade, conceitos uteis para a análise aqui em questão. Por visualidade entende o autor o regime de visualização da História, definido por lugares de autoridade e interdição: “This ability to assemble a visualization manifests the authority of the visualizer” (474), autoridade essa que se constrói através de processos de classificação, separação e estetitização. Exemplifica o autor com um caso de racismo:

Think of Rosa Parks refusing to the back of the bus. I tis the dissensus with visuality, meaning “a dispute over what is visible as an element of a situation, over which visible elements belong to what is common, over the capacity of subjects to designate this common and argue for it” (Rancière, 2004:6). It is the performative claim of a right to look where none technically exists that puts a countervisuality on play” (Mirzoeff, 2011: 478)

Mirzoeff identifica três complexos de visualidade, em termos históricos, enquanto formas de organização social e do poder e respectivas figuras de controlo: o complexo da plantação e o capataz (1660-1865); o complexo imperial e o missionário (1857-1947); o complexo militar-industrial e o counterinsurgent (de 1945 até ao presente). Trata-se de sistemas simbólicos que indicam o domínio hegemónico de um certo parâmetro de visualidade vigente em épocas históricas, cujo lastro está presente na actualidade, e que pode ser exemplificado por todos os códigos relativos ao olhar nas relações de poder através dos tempos: o escravo que não podia olhar o senhor, a mulher que não devia olhar o marido nos olhos, o empregado que não dirige o olhar ao chefe, o prisioneiro de um campo de guerra que não pode encarar os seus guardas, os regimes de vigilância proporcionados pelas tecnologias que nos observam mas não podem ser observados, ou o que é transmitido ao público pelos media, de forma unidireccional, criando desta forma processos de hierarquização, domínio e controlo dos regimes de comunicação e representação. Contrapõe-se a estes regimes “the right to look”, ligado ao direito de existir, de afirmar uma subjectividade dentro de uma ordem estabelecida:

The right to look claims autonomy, not individualism or voyeurism, but the claim to a political subjectivity and collectivity (…) It is the claim to a subjectivity that has the autonomy of arrange the relations of the visible and the sayable. The right to look confronts the police who says to us: “move on, there is nothing to see here” (idem: 473, 474)

Poder-se-ia afirmar que a visualidade, assim formulada por Mirzoeff, encontra paralelo nos “procedimentos de exclusão” do discurso, enunciados por Foucault, na sua Aula Inaugural do Collège de France, em Dezembro de 1970. Procedimentos “que têm por função esconjurar os seus poderes e perigos, dominar o acontecimento aleatório, esquivar a sua temível materialidade”. Destes, destaca-se aqui o interdito e o binómio razão/loucura. O interdito designa os temas sobre os quais não se pode falar, ou os códigos e circunstâncias sociais para o fazer e os sujeitos autorizados a tal.

Notaria apenas que, nos nossos dias, as regiões onde a grelha é mais cerrada, onde as casas negras se multiplicam, é a sexualidade e a política: como se o discurso, longe de ser esse elemento transparente ou neutro no qual a sexualidade se desarma e a política se pacifica, fosse um dos lugares onde elas exercem, de modo privilegiado, alguns dos mais temíveis poderes (Foucault, 1997: 10).

O binómio razão/loucura opera como outra forma de exclusão, em que o louco, historicamente, era a figura desautorizada, o que dizia não tinha valor simbólico, era desacreditado, embora às suas palavras fossem simultaneamente atribuídos poderes místicos de revelação, uma revelação indesejada e perigosa: “De qualquer modo, excluída ou secretamente investida pela razão, em sentido estrito ela [a palavra do louco] não existia. Era através das suas palavras que se reconhecia a loucura do louco; elas eram o lugar onde se exercia a distinção, mas nunca eram acolhidas ou escutadas” (ibid.: 11)

Extrapolando a figura histórica do louco, pode dizer-se que actualmente esta função é cumprida pelos discursos contracorrente em relação às ideias adquiridas e dominantes. Nomeadamente sobre África, são os discursos que possam desconstruir as ideias estruturantes de uma representação comum e partilhada, nos termos identificados por Mbembe. Ou face ao primeiro procedimento, a exclusão, será hoje a intervenção, nos circuitos com impacto global, os media ou a arte, de vozes antes desautorizadas, porque colonizadas, sem autonomia e sem História, logo sem identidade.

De que forma os dois discursos artísticos, de Alfredo Jaar e de Pieter Hugo, reclamam “the right to look”, e uma quebra nos procedimentos de exclusão do discurso sobre África, e em particular, sobre o genocídio do Rwanda?

Untitled, de Alfredo Jaar

Alfredo Jaar é artista, arquitecto e cineasta, nascido em Santiago do Chile em 1965 e radicado nos Estados Unidos. Trabalha com vários meios, usando a palavra, o vídeo, a fotografia e frequentemente em formato de intervenção pública nas cidades, através de instalações. O trabalho de Jaar tem sido exibido em todo o mundo. Participou nas Bienais de Veneza (1986, 2007, 2009, 2013), São Paulo (1987, 1989, 2010), bem como na Documenta de Kassel (1987, 2002). A sua obra pode ser encontrada nas colecções do Museu de Arte Moderna e Museu Guggenheim, em Nova Iorque, no MCA, Chicago, MOCA e LACMA, Los Angeles, Tate, Londres, Centro Georges Pompidou, Paris, Centro Reina Sofia, Madrid, do Moderna Museet, Estocolmo, o Museu Louisiana de Arte Moderna de Humlaebeck e dezenas de outras instituições e colecções privadas em todo o mundo. Aborda questões relacionadas com a geopolítica, a guerra, a representação mediática, com uma visão crítica sobre os poderes mundialmente estabelecidos.

O genocídio do Ruanda, país a que se deslocou na época, foi um dos temas mais extensamente tratados na sua obra, tendo o designado Rwanda Project, composto por vários trabalhos[1], ocupado o artista entre 1994 e 2000. O trabalho Untitled consiste em 17 fotografias de capas da revista americana Newsweek, entre 6 de Abril e 1 de Agosto de 1994, cada uma acompanhada de um breve texto onde se descrevem os acontecimentos no Rwanda na respectiva semana. Esteve exposto em diversos locais, entre os quais Goodman Gallery, em Joanesburgo, Galerie Lelong, em Nova Iorque; kamel mennour, em Paris e Galerie Thomas Schulte, em Berlim. Untitled está disponível online, aqui .

[1] A título de exemplo, referimos Rwanda, Rwanda, uma instalação em moopies em ruas de uma cidade sueca apenas com a palavra Rwanda, e The silence of Nduwayezu, centrado na história pessoal de uma criança sobrevivente e órfã, com fotos apenas dele, em exposições em vários locais.

Imagem 1: Exposição Untitled, Alfredo Jaar

O primeiro aspecto que Jaar torna evidente neste trabalho é a invisibilidade da tragédia do Ruanda durante 17 semanas num dos mais importantes órgãos de comunicação social americano. A primeira capa que destaca o acontecimento data de 1 de Agosto. É também a primeira vez que o texto do artista apenas destaca esse facto e nenhum dado sobre o Ruanda. Nas semanas anteriores, os temas mais variados merecem destaque de capa, desde política a celebridades, passando por casos de tribunal e descobertas científicas. Ao lado destas capas, um texto telegráfico dá conta, sempre, do número total de mortes no Rwanda a cada semana e também da questão da intervenção internacional no conflito, nomeadamente as respectivas negociações para a definição e autorização do número de elementos da força de manutenção de paz da ONU, os capacetes azuis, contingente reduzido drasticamente na primeira semana do genocído e apenas reforçado na última. Vejamos alguns exemplos:

Na semana de 12 de Abril, a capa da Newsweek destaca o suicídio de Kurt Cobain, vocalista da banda Nirvana. O texto dá conta da constituição de um governo interino no Rwanda, após a morte do presidente no desastre de avião que despoletou uma semana antes, as matanças, já num total de 25 mil mortos. A primeira referência de Jaar à redução drástica de capacetes azuis no território, de 2500 para 270, refere-se à semana de 21 de Abril, em que a Newsweek destaca descobertas na indústria farmacêutica na área das vitaminas. Quando os mortos atingem a impressionante soma de 100 mil, a capa da Newsweek é dedicada à morte do ex-presidente americano Richard Nixon sem qualquer referência ao Ruanda. Noutra semana, uma efeméride ocupa lugar de destaque na revista: o Dia D (chegada à Normandia das tropas Aliadas na II Guerra Mundial), na mesma semana em que a Frente Patriótica Ruandesa ganha o controlo da capital e os mortos ultrapassam os 300 mil. O tema especulativo da possibilidade de vida em Marte é a chamada de capa a 21 de Julho: o texto informa que as Nações Unidas chegam a um acordo para enviar reforços da força de paz internacional, quando os mortos se estimam já em um milhão. É talvez um dos casos em que a desvalorização daquelas vidas humanas, a que se sobrepõe uma realidade hipotética de existência noutro planeta, se torna mais evidente. O único destaque a um acontecimento africano é a eleição de Nelson Mandela na África do Sul, na semana de 8 de Maio, sem qualquer referência de capa à tragédia que tolhera já, então, 200 mil vidas no Ruanda. Mandela, embora simbolize, por excelência, a afirmação de uma identidade africana pós-colonial e um projecto de nação construída pelos próprios, é, nesta altura, já um consenso internacional, depois de uma história complexa que inclui violações dos direitos humanos sem que tivessem sido por isso visibilizado nos media ocidentais, considerações que não cabe detalhar aqui.

O trabalho de Jaar constitui uma crítica feroz à indiferença da revista perante uma das maiores tragédias do século XX. Desta forma, Jaar dirige o seu olhar, e o do seu público, a um dos principais eixos de constituição do complexo de visualidade contemporâneo, nos termos enunciados por Mirzoeff: os media. Evidenciando simplesmente o contraste gritante entre os destaques de capa da Newsweek e os acontecimentos no terreno, e dada a dimensão avassaladora dos factos, Jaar sublinha a desconsideração desta revista pelos ruandeses comos seres humanos, reforçando os aspectos teorizados por Mbembe de que, aos olhos do ocidente, se trata de uma “otherness” radical o que, em termos humanistas e cidadãos, afirma como intolerável na era da globalização. Por outro lado, chama a atenção para os factos que a revista invisibilizou, reclamando “the right to look” para a realidade do Rwanda, a dimensão humana da tragédia, e para a responsabilidade da comunidade internacional, cujo apoio chegou apenas no rescaldo do genocídio. O facto de não recorrer a imagens para o fazer, mas apenas à linguagem verbal, dá uma força discursiva à sua obra que recusa a exploração de fotografias que poderiam incorrer naquilo que Sontag identifica como o lastro da estética colonial no fotojornalismo moderno, com uma exposição da morte e dos corpos excessiva. Como sintetiza o curador brasileiro Moacir dos Anjos, na sua análise desta obra:

Alfredo Jaar contribui para a criação de uma representação alternativa desse mesmo mundo, contrapondo-se àquelas que ignoram os já excluídos de outras esferas da vida, como a feita pela revista. Contribui, em tarefa partilhada com vários outros artistas, para a criação de uma representação das sobras. Representação contra-hegemônica que aponta e rememora os radicalmente excluídos dos espaços de visibilidade social pela dinâmica política que move o mundo, reclamando para estes a condição de parte (dos Anjos, 2014).

Vestiges of a Genocide e Portraits of Reconciliation de Pieter Hugo

Pieter Hugo nasceu em Joanesburgo, África do Sul, em 1976, vive e trabalha na Cidade do Cabo. O seu trabalho fotográfico já foi exposto no Hague Museum of Photography, Musée de l’Elysée em Lausanne, Ludwig Museum em Budapeste, Fotografiska em Estocolmo, em Roma, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, Fondation Cartier Bresson em Paris, na Stevenson Gallery, Cidade do Cabo e na Tate em Londres, entre outros. A sua obra integra as colecções do Museum of Modern Art, V&A Museum, San Francisco Museum of Modern Art, Metropolitan Museum of Modern Art, J Paul Getty Museum, Walther Collection, Deutsche Börse Group, Folkwang Museum and Huis Marseille. Recebeu o Discovery Award, Rencontres d’Arles Festival e o KLM Paul Huf Award em 2008, e ainda o Seydou Keita Award nos Rencontres de Bamako African Photography Biennial, em 2011. Entre os seus trabalhos destacam-se as séries Nollywood, The Hyena and Another Men e This Must be the Place. Sul-africano branco, Pieter Hugo reflecte na sua obra sobre as tensões raciais, diversas formas de exclusão (por exemplo na sua série dedicada aos albinos africanos, The Albino Project), fenómenos urbanos e a intimidade das casas e das relações humanas, na sua imensa diversidade.

Sobre o genocídio do Rwanda, Pieter Hugo tem dois trabalhos, com dez anos de intervalo, no décimo e vigésimo aniversário dos trágicos acontecimentos. Rwanda 2004: Vestiges of a Genocide, de 2004, e Portraits of Reconciliation (2014).

O primeiro, Vestiges of a Genocide é composto por uma série de fotografias dos lastros que encontrou, dez anos após o genocídio, no território, marcas intactas das vidas ceifadas pelo conflito: ossadas, roupas, pinturas de parede vandalizadas, sepulturas colectivas.

Algumas imagens da série disponível aqui

Imagem 2: Roupas de vítimas encontradas na Murambi Technical School onde 50 000 foram assassinadas por milicias Hutu , Murambi

Imagem 3: Cadáveres conservados, encontrados em Murambi Technical College, Murambi, Rwanda, II

Imagem 4: Cabeleireiro/barbearia, pinturas de parede degradadas por milicias hutu, La Mignore, Kigali, Rwanda, I

Imagem 5: Vala comum, Nzega Cell, Gasaka Sector, Rwanda

Gostaríamos de destacar alguns aspectos destas imagens. Não há presença de vida em nenhuma delas, o que acentua por um lado a ideia de morte absoluta e, por outro, a dificuldade em integrar vida na memória de uma tragédia de tamanhas proporções. Fica evidente, também, que muitos destes vestígios não foram removidos, que estão entre a sociedade ruandense, visíveis, como uma chaga aberta, afastando a hipótese, benévola, de que este passado estaria enterrado, dez anos depois. Ainda, as ossadas e as roupas, na sua despersonalização, apelam a uma ideia de humanidade universal, aproximando qualquer espectador daqueles vestígios. A imagem da sepultura colectiva mostra uma cruz, o que liga aqueles mortos a todo o mundo cristão. As pinturas de parede vandalizadas colocam a questão do olhar, pois são precisamente os olhos que estão amputados na pintura, como forma extrema de retirar a um grupo o poder de existir socialmente.

Esta série produz o efeito de colocar no centro do protagonismo os mortos, os que não podem já falar, os que não puderam, então, falar, portanto, os excluídos, de forma colectiva e indiferenciada. Reclama o direito de lhes dar voz. Recentra o olhar, trazendo-o do conforto retrospectivo da memória para o presente da tragédia, ao mostrar os remanescentes do momento. Em termos do enunciado de Foucault, Pieter Hugo inverte o interdito e questiona a loucura que parte do discurso público mundial atribuiu a este conflito, situando-o em valores religiosos partilhados por milhões de pessoas em todo o globo. Questiona o regime de visualidade mediático que expôs os horrores, apenas no momento em que ocorreram, na lógica estrita da actualidade, colocando em evidência a permanência de uma dor colectiva que atravessou um país, com consequências a longo prazo. Neste caso, a expressão artística fotográfica, sem recurso a palavras, evidencia o inexpressável. Numa entrevista ao jornal The Guardian, em 2009, Pieter Hugo afirmou que estas fotografias focam “that which we do not want to look at”, e expressou também as suas reservas quanto ao seu poder representativo: “I have a deep suspicion of photography, to the point where I sometimes think it cannot accurately portray anything, really.”

A segunda série aqui considerada, Portraits of Reconciliation, foi realizada em 2014, vinte anos depois do genocídio, e são retratos de duplas de perpetrador/vítima, pessoas integradas no programa de reconciliação da organização sem fins lucrativos Association Modeste et Innocent. Foram expostas em outdoors em Haia, na Holanda, numa iniciativa da organização Creative Court para assinalar os vinte anos do genocídio. Um conjunto de fotografias foi publicado no New York Times, acompanhado de testemunhos dos próprios intervenientes.

Algumas imagens, do New York Times, disponíveis aqui

Imagem 7: Deogratias Habyarimana, Perpetrator (direita), Cesarie Mukabutera, Survivor (esquerda). O presidente Kigame apelou aos condenados do genocídio para pedirem perdão às vítimas, com efeitos de redução da pena. Confessou à vítima ter participado no assassinato dos seus filhos, facto que esta desconhecia.

Jean Pierre Karenzi, perpetrator (esquerda),Viviane Nyiramana, Survivor (direita). Matou-lhe o pai e os irmãos. Cumpriu pena na prisão e frequentou um programa de unidade e reconciliação. Pediu perdão e ajudou a reconstruir a casa.

Este trabalho de Pieter Hugo está enquadrado numa iniciativa local com contornos específicos, que promoveu a reconciliação entre vítimas e perpetradores. As imagens resultam, portanto, de um processo onde há intervenientes externos e são retratos em pose de duas pessoas que, normalmente, não se juntariam. Poder-se-ia dizer que são portanto imagens produzidas ou artificiais e são-no, em certa medida, não deixando no entanto de registar um acontecimento real e muito significativo, a aproximação, ainda que temporária e variavelmente profunda, entre pólos opostos de um conflito marcado por um genocídio de grandes dimensões.

O primeiro aspecto a destacar é que esta série contraria, de forma expressiva, a imagem de negatividade que paira sobre o continente, mostrando uma faceta de paz e reconstrução. Opõe-se à narrativa dominante de um continente em guerra permanente, mostrando diacronicamente a evolução de um processo. O processo de reconciliação é dado, exclusivamente, pelos protagonistas, que se apresentam numa certa simplicidade, digna, activa, de aparente bem-estar físico, em alguns casos com expressões de afectividade, sem qualquer contexto estatal ou oficial, nacional ou internacional. Mais uma vez, à semelhança do que acontece na série Vestiges of the genocide, estas imagens apelam a um sentido de humanidade universal: as pessoas, simplesmente, desenquadradas de instituições ou símbolos. No entanto, esta série individualiza casos e a sua força expressiva resulta da singularização.

Considerações finais

Ambos os artistas afirmam “the right to look” sobre o genocídio do Ruanda: no caso de Alfredo Jaar, por uma crítica à imprensa e à política ocidental sobre África, focando-se num caso extremo de invisibilidade do acontecimento, dando simultaneamente, na mesma obra, a dimensão da tragédia e da imobilidade internacional; no caso de Pieter Hugo, por construir uma representação do genocídio, em dois momentos, que destaca não só a dimensão dos factos e a sua gravidade humanitária, mas também enfatiza a universalidade do drama e devolve ao território e aos seus cidadãos o protagonismo e a subjectividade, sem recorrer a qualquer exploração estética do horror, optando antes por imagens sóbrias, até belas, que não deixam de passar uma mensagem fundamental sobre um acontecimento que a todos, globalmente, interpela. Os artistas recusam, os dois, os mecanismos de exclusão do discurso enunciados por Foucault, de forma expressiva.

Ambos os artistas questionam pois, uma noção de humanidade e um espectro de valorização dos eventos, centrados na perspectiva ocidental do mundo, colocando o Rwanda no mapa mental de um público que - pelo prestígio e reconhecimento alcançados com as suas obras e entrada nos principais circuitos da arte mundial - é essencialmente estrangeiro à tragédia do Rwanda. Retomando a noção inicialmente proposta para esta Summer School, “cultural citizenship”, entendida como “a roadmap to the future, couched in the claim of a new civil contract sponsered by the arts”, pode afirmar-se que Alfredo Jaar e Pieter Hugo contribuem, no que diz respeito ao genocídio do Ruanda, para uma visão mais global sobre um conflito predominantemente lido à luz de lugares-comuns que apenas promovem distanciamento.

Susan Sontag, na obra citada, reflecte criticamente sobre outra obra sua, On Photography, onde defendeu que o excesso de imagens no mundo moderno pode promover empatia mas também apatia. Pergunta-se, posteriormente, sobre a validade deste pressuposto.

"That we are not totally transformed, that we can turn away, turn the page, switch the channel, does not impugn the ethical value of an assault of images. It is not a defect that we are not seared that we do not suffer enough, when we see that images. Neither is the photograph supposed to repair our ignorance about history and causes of the suffering it pick out and frames. Such images cannot be more than an invitation to pay attention, to reflect, to learn, to examine the rationalizations for mass suffering offered by established powers. What caused what the picture shows? Who is responsible? It is excusable? Was it inevitable? Is there some state of affairs accepted up to now that ought to be challenged? All this, with the understanding that moral indignation, like compassion, cannot dictate a course of action" (Sontag, 2003: 104).

Reconhecendo assim que o campo da representação não é, de todo, coincidente com o campo de acção (embora o possa afectar), a ensaísta pondera no entanto o problema das imagens do sofrimento longe da simples diabolização da fotografia, valorizando o potencial de reflexão aberta por esta. E acrescentaríamos: se noutros âmbitos, como o da produção mediática, os códigos e as velocidades condicionam essa produção de forma mais estrita, estando também sujeita mais facilmente às lógicas hegemónicas, talvez a arte, na criação de imagens ou na sua crítica, possa trazer um contributo efectivo, em termos de cidadania, não só para pensarmos tragédias como o genocídio do Rwanda mas também para sermos capazes de nos relacionarmos de forma mais ética com as próprias imagens.

Imagem: Maria do Rosário Pedreira, Haris Vlavianos e Antonio José Ponte

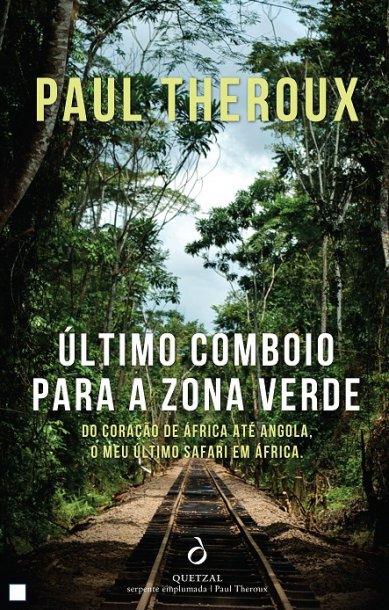

"Poesia das Zonas de Contacto" reúne, sábado, dia 20 de Junho, às 19h, três poetas de diferentes geografias, Maria do Rosário Pedreira (Portugal), Haris Vlavianos (Quénia/Grécia) e Antonio José Ponte (Cuba), numa conversa moderada por Clara Caldeira. Deixamos aqui algumas entrevistas que permitem conhecer melhor os convidados.

MARIA DO ROSÁRIO PEDREIRA

Licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Franceses e Ingleses, pela Universidade Clássica de Lisboa. Estudou paralelamente outros idiomas, como o alemão e o italiano, tendo sido bolseira na Università per Studenti Stranieri de Perugia. Foi professora de português e francês, atividade que a influenciou decisivamente a escrever para jovens, ingressando posteriormente na carreira editorial. Atualmente é editora de novos autores portugueses no grupo LeYa. As suas aventuras policiais para jovens foram objeto de adaptação televisiva e venderam mais de um milhão de exemplares. Recebeu vários prémios literários pelos seus livros de poesia e tem participado em numerosos encontros de escritores em Portugal e no estrangeiro. Os seus poemas estão traduzidos em várias línguas.

Publicou em 2012 o livro “Poesia Reunida”. Vai voltar a lançar um novo livro de poemas?

Espero que sim mas não tenho nenhuma data. Sou de produção literária bastante lenta e entre 1996 e hoje só escrevi quatro pequenos livros de poesia. A minha poesia foi sempre um bocadinho terapêutica e correspondeu a momentos especialmente negros da minha vida. O que interessa é que eu produza o que faz sentido para o leitor. Como tenho a deformação profissional de ser editora, só me faz sentido fazer um livro que tenha princípio, meio e fim.

Quando lemos a sua poesia, vemo-la a si? É sobretudo uma poesia feminina, não sei se concorda.

A minha poesia, o feminino, é discutível, porque uma vez escrevi um livro sob pseudónimo e um membro do júri disse: “sei muito bem de quem é este livro e é de um homem”. É feminino, sou mulher e escrevo como mulher. Se me vê a mim lá? O sentimento que surge no texto é meu e, se escrevo sobre o abandono ou perda, eu sofri-os. Mas tento construir certas narrativas em que o sentimento está lá, mas eu não. E dou o exemplo: há um poema que fala sobre a perda de um filho,e eu nunca tive filhos, pelo que não tenho capacidade para sentir essa dor.

A entrevista completa em Cargo Collective

HARIS VLAVIANOS

Licenciou-se em Economia Política e Filosofia na University of Bristol e doutorou-se em Ciência Política, História e Relações Internacionais na University of Oxford (Trinity College). A sua tese de doutoramento foi distinguida com o Fafalios Foundation Prize. Já publicou antologias de poesia, uma antologia de pensamentos e aforismos sobre poesia e poética, um livro de breves fragmentos literários e, mais recentemente, um livro de ensaios. É editor da revista Poetics e editor de poesia da Patakis Publications. É Professor de História e Ciência Política no American College of Greecee e também professor de um curso de escrita criativa. É colunista regular do jornal Vima. Recebeu do Presidente da República de Itália, em Fevereiro de 2005, o título de “Cavaliere” e a Dante Society of Italy atribuiu-lhe o Danta Prize pelas suas publicações sobre a Divina Comédia.

In your last book, you do not hesitate, even with a dose of irony, to refer to poetry as a useless art. Which may be the role of this useless art in difficult times, such as the war in Iraq or the disastrous fire in Peloponese? In other words, maybe even more excruciatingly: who can or should poetry concern in such difficult times? Can we state eventually that arts are a luxury which man can enjoy only in times of serenity?

Every era has to resolve its own tragic problems. I do not think that the forest disaster or the war in Iraq are more dramatic events than the First or the Second World War or the Holocaust. In the past there have been poets called to write in times even more difficult and extreme than ours. I use the word useless with a little dose of irony and arrogance as well. In fact, arts in general always concern few people, those who love and are devoted to them but this should not dishearten us. Whenever I am asked who does poetry concern, I always give the same answer, by referring to Chimeneth: it concerns a vast minority. This is an oxymoron phrase. Can a minority be vast? Besides, how can we estimate the special gravity of those who read poetry and philosophy for example, and those who merely consume the seasonal best-sellers on the beach? Seferis published his first book in 300 copies, Rimbaud in 80 and Ungaretti in 100. How many of those prose writers who sell today thousands of copies will be read tomorrow? Very few. Consequently, numbers do not mean anything.

A entrevista completa em Intellectum.org

ANTONIO JOSÉ PONTE

Ensaísta, narrador e poeta cubano. Trabalhou como engenheiro hidráulico, argumentista de cinema e professor de Literatura. Em 2003, foi expulso da Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba pelas suas ideias contrárias ao regime castrista. Mora em Madrid desde 2007. Publica regularmente nas revistas La Habana Elegante, Cuadernos Hispanoamericanos e Letras Libres. Atualmente é codiretor da publicação digital Diario de Cuba

—Háblanos de tu condición de poeta.

R. —Ser poeta es el centro de toda mi vida literaria. Me interesan mucho aquellos novelistas o prosistas que son, aunque sólo episódicamente, buenos poetas. Pienso, por ejemplo, en Malcom Lowry, reconocido por sus novelas, que tiene poemas maravillosos. Ésa sería mi justificación, mi pretensión. Porque me duele contar con una producción poética tan escasa.

A veces me siento desvergonzadamente estéril como poeta. Me digo: bueno, sigues la poesía por otras vías y es preferible ser estéril antes que vanamente locuaz. En resumen, todo un caso de conciencia, difíciles relaciones con la Musa.

Pero más allá de mi caso personal, creo que un escritor, se dedique al género que sea, tiene una raíz poética. Al comparar Pedro Páramo y Cien años de soledad (vuelvo a lo anterior), se percibe que Rulfo tiene un misterio que no tiene García Márquez. No importa que Juan Rulfo no haya escrito un solo poema. No importa si era un lector habitual de poesía, la poesía estaba en su centro.

A entrevista completa em El Digoras