Entrevista a Breyten Breytenbach

Publicado20 Set 2014

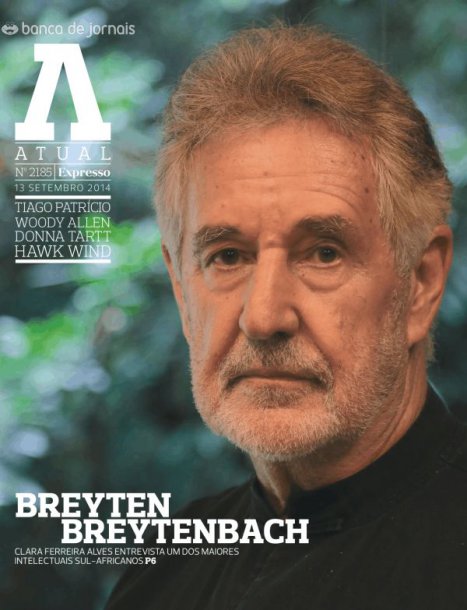

Capa Actual/Expresso, 13 Setembro 2014

O BOM TERRORISTA

Por Clara Ferreira Alves

Tem saudades, palavra portuguesa que conhece do tempo em que os poetas se encontravam nos cafés, fumavam, bebiam e liam poemas. Da "textura da interação humana". Diz que com os anos foi abandonando "a mania da ordem protestante do norte". "Foi uma das coisas boas da África do Sul, houve um momento que definiu o antes e o depois". Agora, gosta de lá voltar e "ser um fantasma". Em 1975 foi preso, em 1977 foi novamente acusado de terrorismo. Esteve sete anos na prisão. O irmão era o chefe das Forças Especiais sul-africanas, um instrumento de repressão, e um militar condecorado e duríssimo. Breyten Breytenbach nasceu no Cabo Ocidental, em 1939- Tornou-se um dos míticos combatentes do apartheid, e um dos grandes intelectuais sul-africanos. Poeta, ensaísta, ficcionista, dramaturgo, pintor, atravessou os anos tentando impedir o progresso da escuridão. A Gulbenkian, no Programa Próximo Futuro, trouxe-o a Lisboa para ver em cena, por Rogério de Carvalho no Teatro do Bairro, "As Confissões Verdadeiras de um Terrorista Albino". Emocionou-se. Adora Lisboa, uma cidade onde gostaria de viver. Vive entre Barcelona e Girona, depois de ter vivido em Paris, em Nova Iorque, onde lecionou na NYU, e metade do ano no Senegal, onde foi diretor do Instituto Gorée, em Dacar, do qual continua a ser um dos mentores.

Quando escreveu "As Confissões Verdadeiras de um Terrorista Albino", sobre a sua experiência, o "terrorista" da prisão sul-africana nos anos 70, a palavra terrorista teria um significado diferente do que tem agora.

Sim, já na altura era uma palavra com um longo historial. Pensem-se nos usos da palavra nas formulações dos russos anarquistas do século XIX, ou mais tarde os usos americanos da palavra com Sacco e Vanzetti... é uma palavra com um substrato teórico. Quando eu apareci em cena, a palavra terrorista era um epíteto honorável por causa da natureza do Estado. O apartheid usava a palavra terrorista para um inimigo do Estado. O inimigo era em primeiro lugar o comunista e depois o comunista que praticava atos de terror, mas não eram a mesma coisa necessariamente. A lei antiterrorista era muito vasta. Naquelas condições sul-africanas, devíamos a nós mesmos ser terroristas. Depois, a palavra mudou.

Quando fui aos Estados Unidos, tinha no cadastro a condenação como terrorista e com um significado muito diferente. O mesmo aconteceu com Nelson Mandela ou as figuras do movimento de libertação. Era um sarilho para entrarmos nos EUA. Até um ex-embaixador da África do Sul na Holanda esteve horas a ser interrogado no aeroporto por ter no cadastro a acusação de terrorismo. E ele era um branco cristão. E isto antes do 11 de Setembro. Hoje, eu sou um terrorista que é visto como um veterano retirado, é uma medalha. Mas a história não chegou ao fim.

É difícil pensar hoje que foi perseguido por ter casado com uma mulher francesa de origem vietnamita. Um casamento proibido pela lei sul-africana devido à mistura de "raças". O apartheid tornou-se um conceito remoto. Teremos tendência a esquecer a História e, logo, a repeti-la?

O ser humano, fisiológica e existencialmente, está programado para conter um certo volume de experiência e conhecimento que não é infinito. O passado está sempre em mutação. Recordamos partes, reinterpretamos, reinventamos, remodelamos, por causa, da consciência, da imaginação, da identificação. É difícil ir para trás e encontrar aquilo tal qual deve ter sido. No momento em que se escreve sobre uma coisa substituímo-la. Claro que podemos pegar no apartheid e desmontá-lo, ver as leis que o regiam, ver a ideologia, até as implicações religiosas e a angústia existencial de pessoas que se consideravam pioneiras e descendentes de europeus. Podemos ver a loucura de tentar encontrar a pureza onde ela não existia. E podemos ver a corrupção do poder, a violência, a tortura, a execução. E ver como a sensibilidade das pessoas fica embotada quando se vive dentro de um sistema onde as pessoas são mortas pelo Estado.

Não só as pessoas dentro do sistema mas as pessoas normais, os professores, os advogados, os jovens... A imposição de uma minoria colonial que teve de ser combatida com uma longa luta de libertação. O apartheid deixou um legado, e não acabou. Não se pode dizer que parou ali. Os novos sul-africanos ficam incomodados quando falo dos torturadores, da polícia, e dizem que mudaram muito, querem desesperadamente fazer parte da nova realidade. Renasceram. Isso implica uma grande falta de memória, de esquecimento. Percebo que seja difícil de digerir e que as pessoas tentem transformar a culpa. As pessoas perderam utilidade, e não só as brancas. No tempo do apartheid, um intelectual ou escritor tinha uma certa influência, por causa das leis, da censura, o propósito estava definido, validado, combater o sistema. Uma pessoa como eu, um operador político amador, nunca iria preso.

Não é um pormenor. Sete anos de prisão. E escreveu que não foi torturado como devia ter sido, com a tortura do afogamento, por causa do seu irmão, do respeito que ele impunha.

Sem dúvida. Fui interrogado e privado de sono por longos períodos. E estive dois anos em isolamento total, não podia falar com ninguém e ninguém podia falar comigo. É uma tortura mental. Fisicamente, fui privado de comida mas não é a mesma coisa.

Tinha com que escrever?

Os materiais de escrita destinavam-se a confissões, era kafkiano. O único privilégio, e obtido devido a pressões exteriores porque já era conhecido fora, foi ter direito a um certo número de folhas de papel. Tinha de as devolver todas as noites e eram fotografadas e analisadas pelo diretor e pela gente da Segurança. Dessa experiência, escrevi um livro chamado "Mouroir", que é um livro descontínuo por causa dessas condições físicas. É um livro negro, underground.

Essa escuridão ficou consigo para o resto da vida?

Sim, claro. Não é estável, fixa. É também um espaço de pesadelos, de angústia existencial. Tem a sua dimensão, a sua população. A sua história. Às vezes, entro lá para dentro. E é um período de funda depressão, em que revivo esse espaço. Está lá, estará sempre, e posso entrar quando quiser. Não posso controlá-lo mas não tenho de estar dentro o tempo todo.

É budista. Ajuda?

Tremendamente. Torna-se menos traumatizante. Por causa da escrita e da pintura, eu tenho de entrar nesse mundo de escuridão, ou estar consciente dele, o outro lado. A disciplina budista ensinou-me a não me apegar, dar mais importância a isso.

Transformou-o como artista, escritor? Acho que sim. O mundo em que vivemos, em que tudo mudou tanto nos últimos dez anos, por causa da crise financeira internacional, da crise de comunicação, dos fluxos de pessoas, faz com que estejamos em evolução. É um processo e é difícil analisá-lo. A minha mudança é um contínuo.

Viveu em Paris, Cidade do Cabo, Nova Iorque, Dacar, e agora vive na costa da Catalunha. Espalhou-se por várias cidades ao mesmo tempo, em movimento nómada.

Somos todos nómadas. Tenho desenvolvido algum nomadismo mas não é o mesmo de há vinte anos.

Ou dez anos. Fiquei menos móvel, mais focado. Quero passar mais tempo no meu estúdio da Catalunha, a escrever e a pintar. É também fisiológico. Viajar pode tornar-se um fardo. Quando viajo gosto imenso por causa de excitação do novo, ou desta vez, em Lisboa, revivi a excitação anterior. Não é a primeira vez mas é como se fosse. Fiz as pazes com o facto de não pertencer a lugar algum.

O poeta palestiniano Mahmoud Darwish foi um dos seus grandes amigos. E nele, esse sentimento, de não pertença a uma terra, a uma pátria definida, era doloroso. Toda a poesia dele está repassada dessa ansiedade de pertencer a uma Palestina que oficialmente não existe. No seu caso, a pátria repeliu-o ou você repeliu a pátria? É sul-africano? Não lhe apetece voltar a casa.

Não! É algo que reaparece com regularidade, a noção de regressar a casa. Escrevi sobre isso de muitas maneiras.

Tentei teorizar sobre isso nos meus ensaios "Notes From the Middle World". Falei agora com um amigo sul-africano sobre o que representa para mim ver pessoas fora do meu mundo, da África do Sul, interessarem-se pelo meu trabalho, por mim, por esse mundo, enquanto na África do Sul ninguém sabe nada. Lá, sabem muito sobre a minha poesia mas não sabem para lá disso. Nas entrevistas é o que aparece, ou pedem-me a opinião sobre o país. Estes ensaios são desconhecidos, foram publicados em inglês.

Ainda tem lá casa? Família?

Casa deixei de ter. Tenho restos da família e muitos bons amigos. Estão todos a morrer. Há uns mais novos. Escrevi um livro chamado "Dog Heart", que é uma tentativa de perceber as origens da minha família, os Cloete, franceses não huguenotes, que se estabeleceram no Cabo Ocidental, na propriedade de Groote Schuur, a produzir vinho. Baudelaire refere-se às vinhas de Groote Schuur. Os Cloete casaramse com locais e há mais Cloete de cor, como se diz, do que sem cor. Mestiçámos. Nessa altura podia-se, a única discriminação era religiosa, era-se cristão e um membro da congregação ou não se era. Era-se escravo ou não. O pai da minha mãe, Cloete, era um branco pobre com uma grande família. Do outro lado, Breytenbach, nome alemão, éramos gente escura. O meu irmão mais velho, o coronel, é mais escuro do que eu. Nascemos com a mancha azul, a mancha mongólica.

Marca genética de uma ascendência asiática.

Desaparece.

Não era assim tão puro. Essa procura de identidade, das origens, diz muito sobre a nostalgia da pertença.

Claro! Tenho outros antepassados que são os meus mentores, as pessoas que eu admiro, cujo trabalho admiro.

Diria que Albert Camus pertence a esse grupo.

Absolutamente. Identifico-me com muitas coisas do seu pensamento, a noção de absurdo, o existencialismo, até os seus fracassos, os erros. Na África do Sul, houve antes de mim um escritor chamado Jan Rabie que foi muito influenciado pelo existencialismo e que escreveu sobre o processo de hibridização, a nação híbrida que é a África do Sul. Acho que o mestiço nunca a chega a ser totalmente diferente, carrega os traços de quem foi, historicamente. E isso não é necessariamente bom.

Tornar-se outro significaria tornar-se menos discriminatório e às vezes é o oposto. A África do Sul não é uma "nação arco-íris". Não chegámos lá, o processo foi parado prematuramente. Mandela foi o derradeiro arquejo do sonho. Ele e Tutu. Sem sucessores. Neste contexto, a identidade fica esfrangalhada. Parte de mim é muito africânder, a linguagem que posso usar como instrumento. Se tentar conceptualizar, uso o francês. A poesia só em parte é linguagem, ou léxico, as partes sagradas são textura, ritmo, memória da poesia como linguagem que atravessa o tempo e as civilizações, é um modo de dançar para dentro do ser. E aí uso o africânder. Paul Celan sabe que o seu alemão pode não ser reconhecível por pessoas a viver na Alemanha, na Áustria ou na Suíça. Ele tornou-o seu, a sua linguagem.

Eu reconheço a minha inscrição na paisagem do Cabo Ocidental, instintivamente tenho os mesmos desejos da comida, do mar, das montanhas, do clima, do espaço. Do humor. Do significado da palavra azul. E identifico-me com África, sou um africano especial. Há muitos... os tuaregues, os de Zanzibar, mesmo a família Dos Santos, são africanos especiais.

Uma manta de retalhos de gente híbrida.

Havia um grupo de escritores antiapartheid, Coetzee, Nadine Gordimer, você, de fortes vozes morais. Coetzee tornou-se um exilado, um australiano. Gordimer acaba de morrer e você vive longe. Desencantados? Ião pouco temos na Europa um conjunto de escritores que represente essa presença moral, essa "força da razão". Talvez Gunter Grass.

Têm o Bernard-Henry Lévy, que é uma fraude total. Chamo-lhes "burros da televisão". Telefonamos ao Presidente a dizer para ele bombardear a Líbia... ou o Iraque. Funciona com um louco como Sarkozy. Gosto muito do John Coetzee.

Temos uma grande relação mesmo quando não nos vemos. Ele veio visitar-nos na Catalunha e fez-me uma pergunta estranha: não pensas na Grande Ceifeira (Morte)? Somos da mesma idade. Ele tinha estado doente. Não falámos muito disso mas ambos sabíamos o que estávamos a pensar. Houve uma identificação. Em Lisboa, há anos, estivemos juntos no Parlamento Mundial de Escritores, e uma noite saímos para descobrir o fado. Bebemos muito e falámos muito, provavelmente muito para ele. Insisti em falar africânder e quando ele ficou um pouco mais embriagado desistiu do inglês e começou a falar africânder. Ele é parte africânder, Coetzee, do pai. Sinto agora, na ficção dele, que está muito mais consciente de viver com uma língua perdida. Acho que sente muito essa falta. Estranhamente, escolheu como biógrafo um homem chamado Kannemeyer, que entretanto morreu a história do John matou-o de certeza que só era conhecido por ter escrito a biografia de escritores africânder. Podia ter tido como biógrafo quem quisesse, um americano. Quis esta pessoa, um intelectual africânder, teimoso, paroquial, limitado.

A posteridade é importante? O que se deixa?

Não! Estou ciente de que não podemos prever nem controlar o que fica depois de nós. É como a História, a memória, o que fica não é o que é verdade. Estou a reler Dogen, o mestre japonês, e vejo que ele faz parte do nosso DNA, culturalmente. Escreveu num japonês muito híbrido, chinês com japonês, talvez um Celan ou um Robert Walser do seu tempo.

Podemos usar o que dele encontramos, basta limpar um bocadinho.

Estou a lembrar o verso de Wordsworth sobre o esplendor na relva, a força que se ganha do que se perdeu. Aqui, são os leitores que vão à procura da sua força no que ficou do escritor.Estamos no tempo da internet, tudo é visual, multiplicado, repetido, disperso. Pela primeira vez, acho que o romance, cuja morte discutimos há décadas, está a morrer. E que a poesia deixou de ser uma disciplina da mente. E que ninguém lê coisa nenhuma. Os palestinianos não sabem o que é a poesia de Darwich. Uma seita em extinção, os escritores e leitores de livros importantes?

Acho que sim. É aquilo que eu chamo evolução, não nos vai deixar melhores ou mais competentes. Há um afunilamento, vivemos numa nova configuração tribal. Uma das piores tribos é a dos turistas.

Matam tudo. Tenho dificuldade em pensar que além de serem turistas são pessoas normais. Os turistas são uma massa sólida pior do que o terrorismo, de certo modo. Uma espécie diferente. Tenho de lutar contra o meu instinto para os odiar e tornar-me discriminatório.

A classe média. Estamos sempre a defender a classe média, pilar dos regimes e da estabilidade, mas a classe média é mediania, indiferença estética. Mau gosto. Tédio.

Deixei de encontrar uma comunidade. Só há indivíduos. Desde que deixei de ser professor e de ser o diretor do Instituto Gorée fiquei envolvido com uma unidade chamada O Coletivo da Piroga.

Na África Ocidental é maravilhoso, as pessoas entram pelo mar alto nestes barquinhos, fazem fogo lá dentro, comem, tudo! Senegal significa originalmente o nosso barco. Sempre foram viajantes, descobriram a América antes do Colombo e dos portugueses. O Coletivo organiza um festival de poesia chamado 'Dançar por outras Palavras'. Parte caravana parte festival de criatividade, poesia, em todo o continente africano. É só para poetas e têm de ser velhos, alcoólicos ou alcoólicos em recuperação, têm de saber dançar, ainda, e têm de escrever como se a escrita fosse a única coisa importante que podem fazer mas sem significado algum e completamente inútil e absolutamente essencial. Encontrei alguns. Como o Ko Un, o velho coreano e o mais famoso bêbado da Coreia. A mulher dele disse logo, por favor não lhe dêem vinho! Tem de ler a poesia dele, é absolutamente extraordinária. Ele esteve à frente de um mosteiro zen durante muitos anos, tornou-se um prisioneiro político e por fim um sem-abrigo, bêbado, que vivia debaixo das pontes. E tornou-se o melhor e mais famoso poeta coreano vivo.

Vai de certeza ganhar um Nobel, está na shortlist há tempos. É um velho maravilhoso.

Você tem amizades com pessoas fora do lugar, refugiados, exilados dentro da sua terra ou fora. É a sua comunidade. Ainda acabam a receber a visita da Angelina Jolie...

Ahahah! Nos velhos tempos era logo capaz de reconhecer um antigo prisioneiro. Há uma identificação instintiva. Pessoas que deslizam por corredores escuros de hotéis, vagamente cansadas...

Tristes? Mahmoud Darwich tinha uma tristeza.

E morreu com o coração partido, literalmente. Conhece o volume que escrevi para ele? "Voice Over". Era intensamente triste, sim.

E morreu com o coração desfeito, embora ele dissesse que era uma doença de família.

Ele sabia da sua condição. "Voice Over" é a continuação da minha conversa com ele, que não acaba. Nesta última matança de Gaza, lembrei-me dele.

Escreveu uma carta a Ariel Sharon, quando ele estava vivo e de saúde. Criticando fortemente, violentamente, a expansão militar e a ocupação. Escreve ainda, e concordo, que palestinianos e israelitas são muito parecidos. Podiam ter sido aliados e amigos. Sem dúvida, e isso era óbvio em Darwich como é. óbvio em Yehuda Amichai (grande poeta israelita) que era meu amigo. Conheciam-se um ao outro. Vi Mahmoud uns dois meses antes de ele morrer, sabia que ia morrer. O médico francês avisou-o de que morreria na mesa de operações. "Mas se não fizer nada morrerei a qualquer momento". Disse-me: "Temos de deixar de pensar que existe uma solução cara a Palestina". Ele morreu de um longo desespero. E viveu como alguém da classe média, acho que nunca o vi sem ser de casaco, bem vestido, polido, era como um funcionário, um pouco uma figura como Pessoa. Um dandy, um conquistador de damas. Tudo isso eram disfarces, um modo de não ceder à lamentação. Ao colapso. Como dissemos no festival de poesia, escrever poesia é organizar a própria loucura. E o desespero. Quando era mais novo acreditara na mudança das coisas, na luta pela libertação, na Fatah. Fez os seus compromissos. Com o tempo... Ele levou-nos a conhecer Arafat, em Ramallah, com Saramago e Goytisolo e outros, quando Saramago fez o famoso depoimento (comparando Gaza a Auschwitz) que destruiu todo o propósito da nossa visita porque a seguir não se falou de outra coisa.

Foi muito aborrecido. Mas eu gostava de Saramago, essa figura altiva que era completamente louca por trás da fachada.

Mudando de assunto. Não acha que a violência pura do mundo em que vivemos, sendo-nos trazida em tempo real, suga-nos a atenção e impede o pensamento? Torna-nos insensíveis e sentimentais. Ninguém quer saber de Gaza, ou da Síria... é tudo um blockbuster de Hollywood. Espetáculo. Lembro-me de quando o conflito israelo-palestiniano era uma discussão intelectual, ou uma causa. Hoje, em Ramallah, estão burocratas e corruptos.

Sem dúvida, e ninguém presta atenção aos esforços que são feitos para nos concentrar. Sabe que eu ganhei o primeiro Prémio Internacional de Poesia Mahmoud Darwich, e não houve segundo. Acabou. E acabou porque as autoridades palestinianas não estavam interessadas em continuar.

Estavam interessados em capitalizar a propaganda do prémio, não o prémio. Muito da Palestina tornou-se território da propaganda.

Sim. Fiquei com uma pedra do túmulo dele, antes do monumento. E falei com um dos ministros palestinianos, dos tempos antigos, um desses interlocutores da paz, que se lembrava do tempo da resistência em que Mahmoud lhe telefonava a meio da noite porque tinha escrito um poema novo. Ele tinha renunciado a essa vida, uma vida secreta, uma vida de sonho, em que estava desperto para o absoluto horror e beleza de ser um ser humano, um palestiniano, um lutador. E passavam o resto da noite a discutir poesia. Esse mundo acabou. Vivemos no mundo da atenção estilhaçada, das coisas sem consequência, do horror próprio. Tentamos chegar ao fim dos anos que nos restam com uma visão clara do mundo que é completamente impossível, porque duvidar, interrogar é o propósito da vida.

Tentar perceber o que nos aconteceu e como contribuímos. Muita gente vem ter comigo e diz: pensava que você já tinha morrido! Fiz parte do mundo dessa gente por um instante e não mais do que isso. Sou um blip no fluxo da informação. Não temos escolha, temos de viver no momento. E tenho algum conforto no facto de saber que mesmo o passado só vive num momento particular e o futuro também. Se alguma coisa o 11 de Setembro me ensinou, eu estava em NY a ensinar, foi isso. Vivia na baixa de Manhattan e vi o primeiro avião aproximar-se, a rasar os telhados. Estava sentado na varanda a corrigir manuscritos dos estudantes. E, por um instante, todos os pombos se ergueram num som. Foi o momento do impacto. E lembro-me de pensar, algo de apocalíptico aconteceu. Por um canto do olho olhava e via as chamas e as pessoas a tomarem consciência do que tinha acontecido, e por outro tinha os olhos postos na televisão para ver o que tinha acontecido. Este é o mundo em que vivemos agora. Tudo é imediatamente digerido e filtrado. Mas no 9/11, durante uns dias, os jornalistas e políticos não tinham palavras adequadas para descrever aquilo. Algo impensável acontecera. Soubemos depois que não era assim tão impensável.

Não sabemos mais do que as pessoas da Idade Média, apesar do acesso a tanta informação.

O volume do que sabemos é restrito. Yehuda Amichai dizia que conhecer a história da nossa família é como saber as águas territoriais de uma nação, além fica o oceano. Para lá, nada podemos saber.