Hoje, 15 de dezembro de 2013, tem lugar o funeral de Nelson Rolihlahla Mandela. Desde a sua morte a 5 de dezembro, o mundo replicou imagens e textos e editoriais foram escritos em todas as línguas do mundo. Homenagens oficiais e não oficiais ocorreram em múltiplos cantos do mundo. Homens e mulheres importantes e não importantes disseram o seu nome - Mandela, Madiba ou Tata – consoante o nível de carinho e africanidade. As páginas das redes sociais foram inundadas de citações de Mandela. Repetidas e novas. Depois, o mundo, que não aguenta por muito tempo momentos de reflexão, começou a distrair-se e, em vez de Mandela, as notícias passaram a ser sobre o selfie do Obama, a cara da Michelle Obama, o intérprete que não era intérprete… No canto luso, a atenção foi concedida ao passado do Cavaco Silva e o voto na ONU. O beijo de Winie Mandela e Graça Machel foi um must para muitos.

Mas hoje é o funeral. Eu não gosto de funerais. São um adeus final… De tudo o que li nestes últimos dias, um dos textos em particular tocou-me. Dizia o autor: “Porque é tão difícil dizer adeus a Mandela?”. E o artigo argumentava que é tão difícil porque, com ele, vai a nossa parte boa. Fiquei a pensar nesta frase. É verdade! Sim, os 27 anos de prisão e a sua capacidade de perdão fizeram o nosso Mandela. O seu desapego ao poder fez o nosso Mandela, mas, na verdade, custa-nos deixar partir o homem Mandela mais que o chefe de estado ou o ex-prisioneiro. Custa-nos deixar partir o homem do sorriso natural com as suas camisas coloridas. O homem que não tinha medo de dançar e cantar em público. O homem que rompia a segurança para cumprimentar as pessoas simples. O nosso luto é por termos ficado órfãos de um líder humano. Sim, que ele próprio dizia e insistia que não era santo. Ficámos sem o homem que amou várias mulheres e que voltou a casar aos 80 anos. Sem o homem que mostrava emoção sem medo. Ele foi prisioneiro entre paredes reais, mas muitos de nós somos prisioneiros de paredes invisíveis. Na prisão e fora dela, Mandela mostrou-nos o que é ser um homem livre.

Políticos, quer em democracias quer em não-democracias, são prisioneiros dos seus partidos ou de interesses. Há presidentes que são prisioneiros da sua ambição e que teimam em se manter no poder. Muitos partidos são prisioneiros do seu passado heróico ou menos heróico, ou são prisioneiros da incapacidade de construir ou de partilhar propostas para futuro. E nós, as pessoas, somos prisioneiros de preconceitos, de crises, dos nossos problemas, da competição, do desemprego, do emprego. Somos educados a não mostrar emoções, a não rir à gargalhada, a não chorar. A não beijar na rua. Mandela mostrou-nos que se pode ser livre de tudo isto.

Não queremos dizer adeus porque não queremos ser deixados aos políticos sisudos, sérios, vestidos nos seus fatos cinzentos. Distantes de nós. Não queremos dizer adeus porque precisamos de heróis da vida real. Os dos filmes não nos bastam. Precisamos de heróis em África onde alguns presidentes se arrastam no poder como deuses e varrem quem os desafia. Precisamos, na Europa, de líderes que nos inspirem e não “desinspirem” com a sua auto-importância encapotada em burocracia e poder virtual de mercados incompreensíveis e invisíveis.

Mandela insistia na ideia de que não era santo para nos tentar libertar. Se o santificarmos, ficamos impotentes. Fica um Mandela que nos é inatingível. Ele queria que acreditássemos na “banalidade do bem” usando o conceito de Hannah Arendt para o mal, quando escreveu que o que era assustador no Nazismo é que foi feito por homens comuns. O pior dos males era cometido não por personagens únicas e más, mas por pessoas como nós. Roubo o conceito de Arendt para aplicar a Mandela e a nós. Esse é o maior legado do Mandela: todos podemos ser bons.

Mandela. E agora?

Nos dias pós a sua morte, a imprensa perguntava “E agora? O que vai ser da África do Sul?”. Respondi como estudiosa da política africana a alguns jornalistas e dizia “nada”. Alguns ficaram desapontados. “Nada?!”. Nada! África do Sul não foi feita por um homem. A transição do horrendo sistema do apartheid foi feita por muita gente, muitos famosos mas também pelos milhares e milhares de anónimos. Em 2014 haverá eleições na África do Sul e os desafios económico-sociais e políticos estão lá. Como têm estado. Se a morte do Mandela tem alguma consequência e impacte, esse só pode ser positivo e não catastrófico. A morte do Mandela voltou a lembrar aos sul-africanos que são uma grande nação e que o são porque são um puzzle de identidades, de raças, de religiões. Os sul-africanos criaram o nome Nação Arco-Íris para si próprios e continuarão a sê-lo. Mas, tal como os céus verdadeiros, terão, como têm tido, nuvens. Nos últimos anos, o céu político sul-africano tem tido algumas nuvens: as mortes das minas da Marikana, a tentativa de restrição de liberdade da imprensa, alguns escândalos, como os casos com a multimilionária e polémica família Gupta, próxima do presidente Zuma (para além das suspeitas de corrupção, é sabido que a família Gupta usou uma base área militar para aterragem de um avião civil para um casamento de um membro da família, violando todas as regras de segurança nacional).

As nuvens na política sul-africana não irão aumentar nem desaparecer com a morte de Mandela.

Na sua cela na prisão em Robben Island, Mandela tinha escrito numa das paredes a frase final do poema Invictus de William Ernest Henley: “I am the master of my fate, I am the captain of my soul” (sou o dono do meu destino, sou o capitão da minha alma). Ele foi. Agora caberá a nós lembrarmo-nos que é possível sermos os donos do nosso destino, capitães das nossas almas. Quer individualmente, quer em colectivo. E, como Mandela disse, “tudo parece impossível, até ser feito”.

Elisabete Azevedo-Harman fez o seu doutoramento na Universidade de Cape Town na Africa do Sul, onde viveu 6 anos. No presente, é professora de Ciência Política na Universidade Católica de Moçambique e Investigadora da Chatham House em Londres.

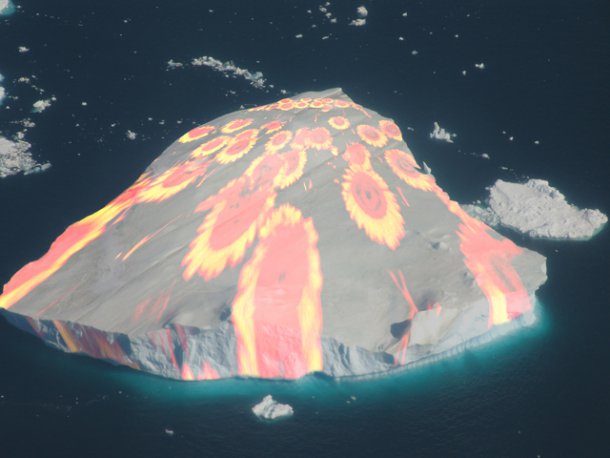

Foto: Centre Calouste Gulbenkian

A exposição "Present Tense", no Centre Calouste Gulbenkian em Paris, encerra no próximo dia 14 de Dezembro. Antes disso, no dia 10, a International Association of Curators of Contemporary Art (IKT) organiza um encontro para reflectir sobre a arte africana. Aliás... poderíamos falar só de arte? António Pinto Ribeiro participa neste encontro.

“African Art, What For?” Is this question still valid today? Can’t we just talk about art?

This IKT LAB takes place during the exhibition “Present Tense: Photographs from Southern Africa” (18 September-14 December 2013) curated by António Pinto Ribeiro. An IKT LAB is a group encounter focused on a question of particular interest for the curatorial practice today and is organised by local members of the IKT association.

QUESTIONS

Is the label of African art useful or detrimental?

Who are the cultural players in Africa?

How is art criticism playing a role in defining and refining the pluralities of art and culture in Africa?

What is so particular about mobility in and out of Africa?

What is the role of the curator in creating or questioning the concept of contemporary African art?

Why curate “African art” exhibitions in Europe today?

PROGRAMME

13:00 Exhibition visit : Present Tense: Photographs from the South of Africa

14:00 Presentation by Caroline Hancock, co-founder of the On the Roof collective

14:10 Smooth Ugochukwu-Nzewi _ curating at the Hood Museum of Art, Hanover, NH, USA

14:30 Elise Atangana _ curating Rencontres Picha. Biennale de Lubumbashi 2012 / 2013 with artistic director Elvira Dyangani, Congolese Democratic Republic

14:50 Bonaventure Soy Bejeng Ndikung _ curating at SAVVY Contemporary, Berlin, Germany

15:10 Aicha Diallo _ curating the online platform Contemporary And, Berlin, Germany

15:30 António Pinto Ribeiro _ curating Present Tense: Photographs from the South of Africa, Lisbon, Portugal

15:50 Yves Chatap and Élise Atangana _ curating Cyclicités, Dakar, Senegal

16:10 Aida Muluneh _ curating Addis Foto Fest, Addis Abeda, Ethiopia | Jimmy Ogonga_ artist and curator, Nairobi, Kenya

16:30 PAUSE

16:50 Lotte Arndt – curating Carrefours culturels de décolonisation, Bétonsalon, Paris, France

17:10 Cécile Bourne _ curating with Appartement 22, Rabat, Morocco

17:30 Nontobeko Ntombela _ curating Spectaculaire (Ateliers Internationaux, FRAC-Pays de la Loire), Johannesburg, South Africa

17:50 Simon Njami | Yves Chatap _ after Africa Remix, Paris, France 18:10 Chantal Pontbriand, Pontbriand W.O.R.K.S. [We-Others and myself_Research_Knowledge_Systems] _ curating In and Out of Africa, Montreal, Canada

18:10 Chantal Pontbriand, Pontbriand W.O.R.K.S. [We-Others and myself_Research_Knowledge_Systems] _ curating In and Out of Africa, Montreal, Canada

18:50 Bisi Silva _ curating at CCA, Lagos, Nigeria

19:10 Sana Tamzini _ curating at the Centre national d'art vivant, Tunis, Tunisia

19:30 New in-situ performance by Myriam Mihindou

Mais informações nos websites do Centre Calouste Gulbenkian e do On the Roof.

Foto: Sharilea Gaspar

Começa assim o último livro da escritora sul-africana Nadine Gordimer, No Time Like the Present: “Houve uma Era do Gelo, uma Era do Bronze, uma Era do Ferro. Parecia que uma Era tinha terminado. Certamente, nada menos do que uma Nova Era, em que a lei não é promulgada em pigmento e qualquer pessoa pode viver, viajar e trabalhar em qualquer sítio num país como se fosse dela. Algo com o título convencional de "Constituição" abriu estas portas de par em par. Só um vocabulário grandioso pode dar esse sentido aos milhões que não tinham reconhecido os direitos que estão sob a palavra Liberdade. As consequências são imensas nos aspetos das relações humanas que costumavam ser restringidas por decreto.”

Seria difícil encontrar uma forma mais breve e simultaneamente mais clara para definir o estado actual da África do Sul, 23 anos depois da libertação de Nelson Mandela, 19 anos depois do fim do apartheid e da eleição do primeiro negro como Presidente desta república fundada por ingleses, colonizada por holandeses, com 50 milhões de habitantes, 11 línguas oficiais, com uma elite intelectual sofisticada, uma tecnologia de vanguarda na Medicina (lembremo-nos do primeiro transplante de coração feito pelo cirurgião Dr. Christiaan Barnard em 1967), na Biologia, na Astronomia, sujeita durante 46 anos a um regime segregacionista e renascida desse período inumano da sua história com um líder que se tornou uma referência mundial como líder político e, sobretudo, como a referência mais humanista ao fundar uma nova ética baseada na possibilidade efectiva do perdão, constituindo todo o processo de reconciliação e de justiça através do lema “Perdoar, mas não esquecer” .

Contudo, a par desta Era de que fala Nadine Gordimer, uma outra se desenha no presente; na verdade, os mais pessimistas consideram que ela já se iniciou embora para os mais optimistas ela esteja apenas a anunciar-se, sendo ainda possível contê-la. Trata-se da Era do Apocalipse.

Não é novidade que um país é uma constelação de cidades: metrópoles, cidades pequenas ou de média dimensão, todas elas ligadas entre si por sinapses que são os transportes, meios para deslocar pessoas e produtos de outro modo distanciados nos seus modos de vida, na sua riqueza, na sua vocação que pode ser mais globalizante ou mais provinciana. É assim também na África do Sul.

Joanesburgo, a capital financeira e cultural da África subsariana, é a cidade do frenético espírito empreendedor, dos investimentos nacionais e transnacionais, dos homens e mulheres sem medo de investir e de arriscar, dos artistas sem medo de experimentar, etc. Todos eles, porém, com medo de não fechar o portão, com medo de não fechar a janela, com medo de parar no semáforo vermelho. Joanesburgo é uma capital do medo. E uma das poucas capitais no mundo que não tem nem rio nem lago, que não está cercada por nenhum oceano.

Sobre essa secura foi construída a cidade que detinha no seu subsolo o brilho dos diamantes e dos metais raros. Para isso, a essa secura juntou-se a energia da população que o fim do apartheid permitiu misturar: negros, indianos, brancos, paquistaneses, mulatos. Com o fim do apartheid não chegou o fim da pobreza ou a diminuição do enriquecimento obsceno de muitos; afinal, a cidade nasceu dos minerais preciosos, nasceu dividida entre os explorados e os exploradores e hoje divide-se entre os muitos ricos, os ricos, os pobres e os muito pobres.

Claro que existem duas cidades em Joanesburgo. Das seis da manhã às cinco da tarde, quatro milhões de habitantes agitam-se num formigueiro constante. Das cinco da tarde ao amanhecer, pouco mais de três milhões de habitantes estão silenciosos, acantonados nas suas casas. Nas ruas vivem os deserdados que se lutam por comida, por um cartão para dormir, por uma presa para assaltar. Os que trabalham chegam a passar 14 horas fora de casa, entre o percurso para o emprego e o regresso do emprego. Assim, filas de gente ocupam a cidade, filas gigantescas de trabalhadores à espera dos transportes, pedindo boleia ou caminhando apressados pelas ruas, já que a rede de transportes públicos não é funcional, apesar de algumas melhorias feitas aquando do Mundial de Futebol.

Durante o dia Joanesburgo tem mais um milhão de habitantes que durante a noite. Pese embora os 24, 5% de desempregados na África do Sul, segundo as estatísticas oficiais. Mas a percepção é de que este número seja o dobro. E muitos destes quatro milhões de pessoas, não tendo trabalho, ocupam o espaço público porque têm de estar em movimento; é assim na mentalidade calvinista que enforma parte da cultura do colonizador: a ideia de que o trabalho dignifica e honra o homem e é por ele que o homem tem razão de ser. Não fazer nada revela não só uma atitude não-produtiva como também rebelde, pelo que deve desenvolver em quem não trabalha um sentimento de culpa e de incapacidade. Não ter trabalho, neste contexto, é da responsabilidade individual, mesmo para os desempregados.

Daí que a cidade, ao domingo, dia em que o lazer é permitido, seja a cidade livre. Os restaurantes e as lojas estão fechados, os transportes são ainda mais raros, o tráfico é mínimo, as ruas principais estão desertas. Mas os parques estão cheios de pessoas. Nada disto evita que o crime continue.

Um recente anúncio num jornal sul-africano apresentava uma jovem fechando a porta de casa com cinco fechaduras; a legenda dizia: “Se isto não for suficiente, faça o seu seguro de vida”. Este anúncio da real possibilidade do crime é uma paradoxal normalidade, como o são as grades nas portas dos prédios e, dentro dos prédios, nas portas dos apartamentos e, dentro dos apartamentos, nas janelas. Como é normal os quartos terem alarmes. Ou que seja preciso atravessar três portões e o mesmo número de seguranças para ir jantar a um restaurante no centro de Joanesburgo. A diferença entre estacionar o carro a 5 ou a 10 metros de casa pode ser a diferença entre não ser ou ser assaltado. E assim também os condomínios crescem nos subúrbios como fortificações, na mesma proporção em que cresce a indústria de segurança privada.

Todo o exército e a Polícia sul-africana não totalizam o número de guardas privados registados pelas 9000 empresas de segurança existentes. É esse o maior exército no país, com mais de 400 000 “guardas” que usam diferentes fardas e respondem a patrões privados, não ao Estado. Este o espelho pervertido da criminalidade, mas também da ausência de um investimento estatal na Polícia, apesar de toda a retórica contra o crime.

A democracia e o ANC (Congresso Nacional Africano -- na verdade uma coligação de partidos e sindicatos), tendo sido o Partido que melhor encarnou a justiça social, a igualdade e a fraternidade, não foi capaz de acabar com a criminalidade, de criar emprego e de distribuir mais equitativamente a riqueza nacional. O ANC é, por isso mesmo, a grande decepção do que teria sido uma boa política de esquerda em África.

Representando, em 1994, os 80% da população que não cumprira, no tempo do apartheid, um requisito simples – ter a cor de pele certa --, o ANC foi eleito e a sua agenda contemplava não a rebelião mas a construção e a governação. Era também o Partido da justiça social, da igualdade e da fraternidade. Não tendo herdado esses valores directamente de uma Revolução francesa, não tendo um ideário de paz universal Kantiano ou um iluminismo, tinha todavia recebido destes movimentos europeus o seu lado mais indiferente ao colonialismo -- e teve manifestos de liberdade e de justiça como os de Franz Fanon, ideários como os de Willian E. B. Du Boi, Amílcar Cabral, Cheikh A. Diop, Julius Nyerere, entre outros.

O ANC conhecia o sentimento de um ser humano ficar sem a sua língua, sem um lugar, sem identidade, caso não fosse branco. Porém, e como em outras situações e depois de passado o sonho revolucionário dos anos de Mandela, o ANC apropriou-se do Estado e optou por se confundir com ele, conforme afirmam os seus críticos, de Desmond Tutu a Mamphela Ramphele (ex-activista do ANC que fundou um novo Partido político -- o Agang, que significa “Construir” na língua Sesotho e que concorre às eleições de 2014 com o objectivo de fazer frente ao ANC que, segundo a sua líder, está a destruir a maior economia do continente africano). Mas o Partido carrega de tal forma os seus trunfos de um passado de luta que ainda continua a ter um lugar exclusivo na sociedade sul-africana, em especial junto da comunidade negra e dos antigos activistas. Apesar dos escândalos de corrupção de que têm sido acusados alguns dos seus líderes, é difícil que toda uma comunidade de gente que construiu a sua cultura a partir do eixo do ANC dele se afaste. Porque, se há muito que o ANC deixou de ser o farol da mudança, na verdade ele é como um velho e outrora glorioso clube de futebol de que os militantes-adeptos não se querem despedir, nem contemplam a hipótese de mudar de clube.

Mas, além da acima referida Mamphela Ramphele, outras opções vão surgindo. Julius Malema, por exemplo, ex-Secretário-geral da Juventude do ANC, expulso do Partido há dois anos acusado de corrupção e de lavagem de dinheiro, anuncia agora a criação de um partido político, The Economic Freedom Fighters (EFF), cujo programa é nacionalizar a Economia sul-africana. De contornos obviamente populistas, segue o estilo de Robert Mugabe e a publicidade, as camisolas e os barretes vermelhos que usava Hugo Chávez.

E é neste apocalipse que surge um teatro de marionetas – a Handspring Puppet Company -- que se apropriou dos mitos europeus, de Fausto a Ulisses, tornando-se uma companhia de referência para a cena artística mundial, e que obriga a cumprir todos os protocolos de segurança a quem quiser ir ver a sua última criação num armazém da baixa. E existem escritores como Ivan Vladislavic, existe um novo cinema “colourde”, existe música e dança, sempre muita.

Tudo isto é consequência da energia vital destas pessoas e de uma política comum de autores anónimos em que tudo combina com tudo: o amarelo com o verde, o verde com o azul, o quadrado com o triangular, o redondo com o esquinado, a poesia com o cinema, a tradição xozé com a escultura contemporânea, o gordo com o magro, as lojas de tecidos indianos com os penteados exuberantes das mulheres negras em dias de festa (e os dias de festa são tantos…).

Vindo de Joanesburgo de carro, quase a chegar à cidade de bom gosto que é Cape Town, passa-se ao lado de Khayelitsha, uma township onde vivem 300.000 pessoas, na sua maioria negros. Ali fala-se zulu, xhoza, afrikaner, inglês, suali, etc. Aquelas são as pessoas mais pobres de Cape Town e as que não têm lugar no desenho da Cidade do Cabo. Aquelas pessoas são o seu fantasma permanente, que nenhum político gostaria de ter à porta da sua cidade. Ali, as casas são blocos de argamassa com telhados de zinco e para cada vinte casas há uma retrete pública. Khayelitsha está separada da auto-estrada por muros altos que são verdadeiramente uma fronteira.

A África do Sul está, aliás, cheia de fronteiras. No passado, as fronteiras erguiam-se no apartheid. No presente, há fronteiras visíveis e invisíveis, separando por vezes apenas uma rua de outra. Paralela a uma rua escura, coberta por gente sem-abrigo deitada sobre cartões, outra rua exibe bancos, néons e lojas de comida “muito saudável”. A rua segura pode cruzar-se com a rua onde ser assaltado é o mais provável.

Se se discute a questão racial? É um problema académico, e isto porque há ainda uma divisão invisível entre os brancos e os não-brancos da classe média; convivem civilizadamente, mas é muito rígida, forçada a sua coabitação.

Pode dizer-se que o apocalipse de Cape Town é um apocalipse feliz. A segunda maior cidade da África do Sul revela sofisticação nas suas fachadas, casas vitorianas, cenários para filmes western em Woodstock, casas coloridas no bairro muçulmano Waterkant ou de decoração afro na Longstreet. Tem o privilégio de – como o Rio de Janeiro ou Hong Kong -- ter sido construída em plena beleza natural: de frente para o oceano azul, de costas para essa escultura natural que é a Table Mountain. Aqui apetece viver para sempre. Tudo parece fácil: as pessoas vestem-se informalmente, os contactos são fáceis, o tráfego é intenso porém organizado, o mar está perto, está perto a montanha, há o apelo a caminhadas e a uma vida saudável. Depois, é certo que no meio do trânsito uma criança à janela do carro dispara balas invisíveis de uma pistola de plástico sobre os transeuntes.

Também aqui as armas estão sempre presentes na vida da cidade: as armas, os cadeados, os vidros cortantes sobre os muros, as trancas nas portas dos estúdios dos artistas -- e é vê-los, a eles, artistas, a criar algumas das obras mais incontornáveis da cena artística contemporânea. É ver os cineastas a fazer um novo cinema sul-africano ancorado nas contradições do país, na memória ancestral. É ver a história recente da pop sul-africana, ou da moda colorida tão bem documentada nas fotos de Lolo Veleka.

Para chegar a Cape Town vindo de Joanesburgo são três dias de viagem de carro atravessando savana, pernoitando em bed and breakfasts dirigidos por famílias afrikaners, rolando por estradas que parecem infindaveis, subindo montanhas e desfiladeiros, passando pelas várias cataratas, pelo Blyde River Canyon, por God's Window , o desfiladeiro que termina nas nuvens. A estrada, como é em forma de serpentina, serpenteia por entre floresta e depois estepe rasteira e seca até alcançar o Blyde River Canyon, um dos maiores do mundo. Faz-se, em seguida, a descida para a planície, vendo os campos cultivados, as hortas de floricultura, as vinhas Stellenbosch. Tudo parece sereno.

Paul Theroux, que fez essa viagem mítica do Cairo a Cape Town, escrevia que em África a paz existe na natureza e o perigo só vem nas cidades. De facto, basta chegar a um lugarejo para que todos os sinais de alarme apareçam. É aqui que a bestialidade pode acontecer e vinda de qualquer raça.

Como na obra Desgraça de JM Coetze, em que pai e filha são assaltados, o pai é sovado e a filha violentada numa pequena casa no meio do campo e a filha fará queixa à Polícia do roubo e do assalto mas não da violação de que resultou uma gravidez e o nascimento de uma criança. Como o militante que não quer deixar o ANC para não ficar órfão, também aquela filha quer dar à luz porque lhe é insuportável a orfandade do violador. E é porventura essa recusa da orfandade o que tem adiado a Era do Apocalipse na África do Sul.

Uma versão mais curta deste texto foi publicada no suplemento Ípsilon do jornal Público no dia 22 de Novembro.