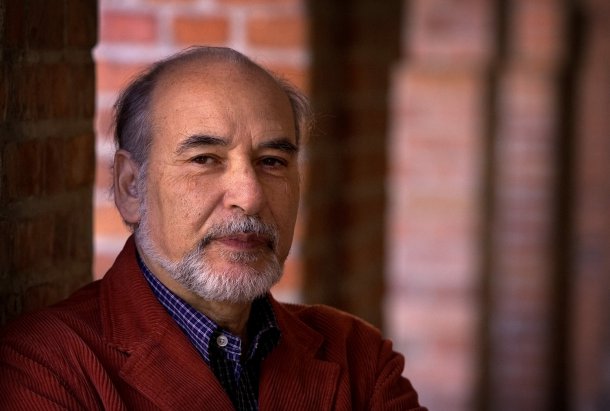

Tahar Ben Jelloun - "Um livro sobre o amor pode ser político"

Published23 Jun 2012

Festa da Literatura e do Pensamento do Norte de África

3.ª sessão: A Primavera Árabe explicada por Tahar Ben Jelloun

23 de Junho 2012, 22h00 - Anfiteatro ao Ar Livre

(tradução simultânea FR-PT e vice-versa)

TAHAR BEN JELLOUN (Marrocos, 1944) mudou-se para Paris em 1971 onde estudou filosofia e se tornou jornalista e escritor. Depois de vários romances, contos e poesia, recebeu o Prix Goncourt em 1987, por “La Nuit Sacrée”. Comprometido intelectual e culturalmente, nunca desistiu de lutar contra o racismo e a ignorância. A sua obra, tanto literária como intelectual, permitiu a aproximação das duas margens do Mediterrâneo transmitindo, ao ocidente, a cultura do mundo árabe.

É ao mesmo tempo marroquino e francês. Escreve em língua francesa e olha hoje para as transformações sociais e culturais nos países na Primavera Árabe. E espera da nova França uma postura diferente em relação às ditaduras.

Com os seus dois passaportes e a crença no papel de escritor "que critica, denuncia, intervém", Tahar Ben Jelloun estará hoje (22h) na Fundação Calouste Gulbenkian para dar uma conferência onde se propõe "explicar a Primavera Árabe". Convidado para participar no programa Próximo Futuro, que este ano se centra no Norte de África em revolução, Ben Jelloun veio também para apresentar o livro O Primeiro Amor É Sempre o Último, de 1995 (lançado agora pela Quidnovi).

Fala dos islamistas que "se aproveitaram das revoltas", das mulheres do seu país de nascimento, Marrocos, que aproveitam novas leis para "recuperarem as suas liberdades" e das suas expectativas face à "nova França", país que fez seu.

Vive em França há 40 anos. Há dez, sentiu o impacto dos atentados. O ano passado, o das revoltas árabes. O lado de cá e o lado de lá conhecem-se hoje melhor ou pior?

Penso que esta noção Oriente-Ocidente é muito fluida. Se pensarmos na Europa, em França, estamos no Ocidente, mas há muita gente do Magrebe. O que se passou nos últimos dez anos e que é muito inquietante é a forma como o islão foi percepcionado pelos europeus. O exagero, o medo. Isso ajudou a extrema-direita a ter bons resultados. Esta islamofobia baseia-se numa pequena minoria de franceses ou imigrantes, são muito poucos, que manipulam o islão. A reacção foi desproporcionada. A extrema-direita e a direita jogaram com os medos, partindo de pequenos factos. O resultado disso é que o islão não tem uma boa reputação. E isso aconteceu mesmo em países como a Noruega e a Suécia, que, verdadeiramente, não têm um problema de racismo.

As revoltas criaram uma nova imagem, igualmente distorcida?

As revoltas árabes criaram uma imagem boa. As pessoas disseram: "Eles são formidáveis, lutam pela democracia, pela liberdade". Mas, claro, depois os islamistas aproveitaram-se destas revoltas e isso voltou a mudar a percepção, a confundir quem está de fora.

Não era esperado que os movimentos islamistas, perseguidos pelas ditaduras derrubadas, ganhassem um espaço político desproporcionado? Pelo menos numa primeira fase?

O islamismo é uma deriva do islão normal. É um desvio que se tornou num extremismo e que ameaça os muçulmanos. Há várias formas de praticar o islão. Em Marrocos, por exemplo, há um islão calmo, que não é ameaçador. No Egipto e na Tunísia, os salafistas atacam casais de namorados, cafés que servem álcool. Esta é uma ameaça, antes de mais, para os muçulmanos.

Os europeus são capazes de ver isso?

É preciso fazer muito esforço. Nós tentamos explicar, mas é muito difícil. Eu tento e escrevo sobre a Primavera Árabe. Ainda há dias publiquei um texto no jornal Le Monde, mas os que lêem são uma minoria, são os intelectuais.

É verdade que os islamistas se apropriaram das revoltas, mas nas ruas da Tunísia ou do Egipto continuam também os democratas e as mulheres.

Há uma resistência da sociedade laica. Na Tunísia, [Habib] Bourguiba [presidente derrubado em 1987 por Ben Ali] deu às mulheres o estatuto mais liberal de todo o mundo árabe. Agora, elas não querem perder esse estatuto. E os islamistas não querem que elas o mantenham. O problema crucial do islamismo é a sexualidade. O medo visceral do homem islamista é que alguém veja a sua mulher ou toque nela. Estão, decidem escondê-la. E há mulheres que aceitam isso, o que é completamente incompreensível.

Nas manifestações estão mulheres laicas e religiosas.

Sim. Ao mesmo tempo, a mulher actual, moderna, quer participar na vida e tem consciência política. Em Marrocos, há mulheres que usam véu e que trabalham como as outras. É uma questão de grau, às vezes trata-se de uma reacção contra o Ocidente, que vê a mulher como um objecto, passando essa ideia através do cinema e da televisão. Há mulheres que, mesmo não sendo fanáticas, reagem a isso. Não têm vontade de se mostrar assim. Há uma parte de moralidade no islamismo.

As leis contra o uso de alguns tipos de véu, em França, por exemplo, não correm o risco de serem contraproducentes?

Em França há de tudo, mulheres que usam véu integral são umas centenas, há muitas que não se cobrem ou que usam um véu a cobrir o cabelo. E nota-se esse ponto de vista moralizador. Chegámos a um momento em que é preciso escolher. Não é possível querer estar num Estado laico e ao mesmo tempo exibir sinais religiosos. O voto contra a burqa [que cobre todo o corpo, o cabelo e o rosto] é normal numa sociedade laica. Se alguém quer trabalhar na administração pública, é normal que não possa cobrir o rosto.

Mas e quando há leis dessas, como na Bélgica ou Espanha, aprovadas por municípios onde quase não há muçulmanas? Às vezes para proibir o lenço nas escolas públicas, por exemplo, nalguns casos em países onde se exibem símbolos católicos.

Quem usa burqa na Europa é uma pequena minoria. Se nascemos numa sociedade que se bateu pela laicidade... Penso que o debate do véu levantou a questão da laicidade de uma forma global em países como Espanha, Itália, Holanda.

Em Marrocos há uma série de aberturas em curso. O valor da mulher tem-se aproximado do valor do homem?

Começou a mudar bem antes da Primavera Árabe. O estatuto não é o ideal e não é tudo, mas a transformação que tem acontecido corresponde a uma modernização da sociedade. Para além disso, a mulher sempre trabalhou mais do que o homem em Marrocos. Hoje, os direitos chegam ao campo político. O Estado diz: "Vamos dar este direito às mulheres." O divórcio, por exemplo, leis que protegem as mães. Mas a sociedade não muda por decreto.

Marrocos, onde há muitos anos há liberdade de manifestação, não viveu uma revolução, mas viu nascer um movimento de protesto novo. Foi importante para acelerar as mudanças?

O Movimento 20 de Fevereiro foi muito importante. As pessoas manifestam-se muito em Marrocos, isso é normal e continua. Houve uma grande manifestação há um mês em Casablanca. Marrocos está a jogar a carta da democracia. Ainda não é uma democracia, mas tem uma oposição que se exprime, que critica o Governo. Está tudo em movimento. Mas não está tudo bem.

O ano passado foi um momento de viragem? Alguns membros do grupo Diplomados Desempregados dizem que o 20 de Fevereiro já mudou a linguagem, o modo como se olha para a monarquia.

Certamente. Não estamos a dormir. Não aceitamos tudo. O movimento de diplomados licenciados tem muitos anos. E o 20 de Fevereiro é muito importante para dar conta da disfuncionalidade da administração do país, de uma economia que aplica um capitalismo selvagem, de um país que deixa muito a desejar no plano dos direitos sociais.

É marroquino e é francês. É escritor e tem intervenção política. O estar a meio caminho permite fazer pontes, ajuda a compreender e a dar a compreender?

Eu tenho dois passaportes, um marroquino e um francês. Enquanto escritor, sou sensível à minha experiência política e reconheço os meus valores no meu trabalho. Nem todos os escritores são assim, mas eu sou crítico e vigilante, é o papel do escritor. O escritor é quem critica, quem denuncia, quem explica, quem intervém. Eu tenho uma história, comecei a escrever nos anos 1960. O que me fez escrever foi a injustiça, a violência da repressão. Escolhi o meu universo literário, o cidadão já existia.

Nos seus livros há incompreensões e impossibilidades de partilha entre homens e mulheres. No livro que vem apresentar há amores, sexo, contradições, bons religiosos que não o são.

O Primeiro Amor... é um livro que lemos com prazer, conta histórias estranhas e simpáticas. Mas também lá está uma visão do papel do homem e da mulher nos países do Mediterrâneo. A minha visão. Eu imagino situações, invento histórias, mas estas traduzem as minhas visões do mundo. E é por isso que até um livro sobre o amor pode ser político.

Ainda vai escrever histórias de amor muito diferentes destas e poderá imaginá-las a acontecerem em Marrocos?

As coisas evoluem normalmente. Agora, em Marrocos, há muito mais divórcios do que antes porque as novas leis o permitem. Foram um modo de as mulheres recuperarem a sua liberdade. O escritor que eu sou olha esta transformação em curso, para um país onde hoje se fala de pedofilia, de incesto, de maus tratos. Todas estas realidades já existiam, mas hoje sabemos que elas existem. A sociedade civil marroquina também é extraordinária, há movimentos que nasceram nos últimos anos para apoiar as mulheres sozinhas, há uma associação de luta contra a sida, que explica o que é preciso explicar abertamente. Isso seria impossível na Argélia ou na Arábia Saudita. Vejo elementos positivos, mas continuo sempre crítico.

Vem "explicar a Primavera Árabe" à Gulbenkian. É possível olhar para a frente neste momento tão fluido?

Vou tentar falar do futuro destas Primaveras árabes. De momento, foram feitas prisioneiras pelo islamismo ou, no caso da Síria, por um regime louco. Mas há hipóteses que se podem desenhar.

Uma conferência pode influenciar a forma como as pessoas olham o mundo? Sente essa responsabilidade?

O escritor tem de aceitar que fala, fala e não acontece nada. A literatura tem limites, não podemos mudar nada com os livros ou com uma conferência. Faço o que faço sem muitas ilusões. Claro, às vezes há alguém na assistência que no fim vem ter connosco e nos diz: "Ah, é isso mesmo!" Não sou um profeta. Mas tenho paciência e faço sempre um esforço, coloco-me no lugar de uma criança a quem é preciso explicar. E aplico este princípio com muita modéstia.

França (e o resto da Europa, assim como os EUA) teve muitas dificuldades na gestão das revoltas, primeiro na Tunísia, depois no Egipto, na Líbia. Esperava uma abordagem diferente?

França e outros países europeus foram culpados de terem apoiado estas ditaduras em nome dos seus interesses económicos enquanto tantos democratas destes países, escritores, jornalistas, denunciavam os seus horrores. Mas da nova França espero uma postura diferente. Apesar da crise, da História que nos ultrapassa a todos, de um Governo socialista, podemos reclamar que seja muito mais compreensivo com o mundo, com estes povos que lutam e que sofrem. Antes, no tempo de [Jacques] Chirac e de [Nicolas] Sarkozy, tínhamos ministros que faziam férias pagas pelos marroquinos, pelos tunisinos. Quando o silêncio foi comprado, não podemos esperar muito.

Acredita de facto numa atitude diferente agora?

[François] Hollande é fiável. Tem de lidar com todo o peso da crise económica, que nos ultrapassa a todos no mundo. Mas, no mínimo, no plano da política internacional, podemos esperar maior seriedade deste Governo. Podemos exigir que seja realmente diferente em relação a um Governo de Sarkozy ou de Chirac. Isso é certo.

Por Sofia Lorena in Público.